摘要:本文在分析中国人口增长对粮食需求增长的基础上,综合考虑了灌溉农业、雨养农业发展以及粮食和经济作物的种植结构发展趋势变化,研究提出了中国在不同粮食自给率条件下2010年和2020年灌溉面积发展需求,以及在农业用水总量不变的条件下灌溉水利用率提高幅度需求。在粮食自给率为95%情况下,2010年和2020年中国灌溉面积应当分别达到58689千公顷(8.803亿亩)和59968千公顷(8.995亿亩);在农业用水总量不变的情况下要保障灌溉面积的发展,2010年和2020年灌溉水利用率应比2000年分别提高10.80%和16.46%。在此基础上,论文分析了灌溉发展对策,提出从田间、灌区和流域三个层次采取综合措施提高农业灌溉用水资源的利用效率和效益。

1. 引言

联合国粮农组织(FAO)最早于1974年提出食物安全(Food Security)的概念,食物安全是指“保证任何人在任何地方都能得到为了生存和健康所需要的足够食物”。1983年FAO更新了这一概念, 指出食物安全的实质是 “所有人在任何时候既能买得到又能买得起所需的基本食品”。1996年《世界食物安全罗马宣言》和《世界粮食首脑会议行动计划》中重新论述了食物安全的内涵, 即“只有当所有人在任何时候都能够在物质和经济上获得足够、安全和营养的食物来满足其积极和健康生活的膳食需要及喜好时,才实现了食物安全。” 在这些概念中,FAO所指的都是全部食物,而不单纯是粮食。我国所说的“粮食安全”实际上仅限于粮食(谷物、大豆、薯类),是Grain Security。根据国务院发布的《中国食物与营养发展纲要》,我国2000、2010、2020年人均粮食需求量分别为400、415和420公斤/人年。达到了这个需求就可以说我国实现了粮食安全。

中国是世界上人口最多的发展中国家,中国的粮食安全不仅对于保障中国自身国民经济的可持续发展和社会的稳定具有重大的意义,同时,对于保障世界粮食安全和稳定世界粮食市场也具有举足轻重的作用。中国的粮食安全问题始终得到国内外有关科学家和政治家的关注。据预测,到2030年左右,我国将达到16亿人口的峰值(石玉林等,2001)。庞大的人口基数增加了粮食需求量。与此同时,随着我国经济快速发展,人们生活水平日益提高,人们膳食结构日益改善,居民动物性食物消费增加,还会加大粮食需求量。在诸多影响农业生产的因素中,灌溉是最主要的因素之一。以2000年为例,全国灌溉农田的水稻平均亩产约为460公斤,其他灌溉粮食作物平均亩产约为350公斤,而雨养粮食作物平均亩产仅为140公斤,一般灌溉农田的粮食产量要比非灌溉农田的产量高1-3倍。目前,中国在占不到全国耕地50%的灌溉土地上,生产了占全国粮食总产量的70%、棉花产量的80%、蔬菜总产量的90%以上的农产品,灌溉发展及其供水保证率的提高已越来越成为中国粮食安全的主要影响因素。

正是从水资源角度出发,美国的Brown先生前几年发表了一系列关于中国水问题与粮食安全的文章,认为中国水资源短缺会动摇世界粮食安全(Brown,1998,2000)。以国际水资源研究所(IWMI)和国际食物政策研究所(IFPRI)为代表的科学家和经济学家们虽然对中国和世界粮食问题持相对乐观的观点,但前提是政府必须增加对农业科技和水利等基础设施的投入。

中国是一个灌溉大国,灌溉在农业生产及粮食安全保障中具有特殊的意义。近年来,伴随着中国经济的持续发展,支撑粮食生产的水土资源逐渐向非农部门转移,中国的水资源能否在支持国民经济高速发展的同时实现国家粮食安全成为社会各界关注的焦点。如何在农业用水基本保持不增加的条件下实现粮食安全保障已成为近年来国内研究的重点问题。

2. 人口增长与粮食需求分析

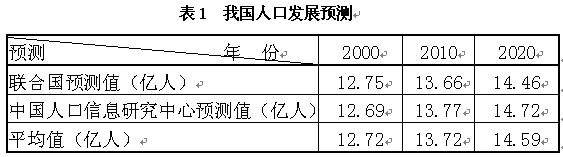

人口总量和增长速度不管是过去还是将来,都是影响我国粮食需求的最为重要的影响因素。人口总量的增长和区域人口分布变化,对未来我国粮食需求和生产布局都会产生重要的影响。根据过去人口政策和人口增长规律,许多人口和经济学家利用多方案对未来我国的人口变化和结构进行了预测。表1列出了2000年联合国和中国人口信息研究中心对中国人口的预测,本研究报告采用这两个预测的平均值。

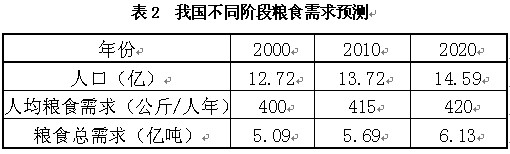

根据国务院发布的《中国食物与营养发展纲要》及有关文献,我国不同阶段粮食需求预测见表2所列。粮食需求预测包括口粮、饲料粮、种子用粮、工业非食品加工用粮、损耗等五部分。

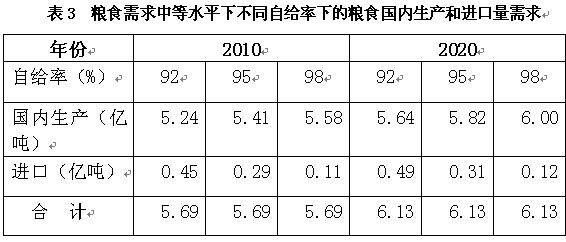

在粮食自给率分别为92%、95%、98%情况下,粮食国内生产和进口需求预测如表3所列。

3.粮食生产对灌溉发展需求分析

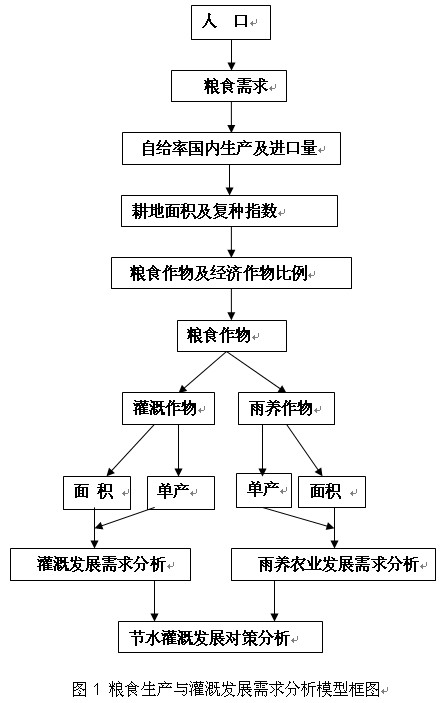

粮食生产总量取决于耕地面积、复种指数、粮食和经济作物种植面积比例、灌溉面积及其单产、雨养面积及其单产等因素。在确保一定的国内粮食生产总量的前提下,根据灌溉面积及其单产和雨养面积及其单产,可确定需求的灌溉发展规模。在一定的灌溉发展规模和一定的灌溉供水总量情况下,可以分析节水灌溉发展需求。根据这种逻辑关系开发了灌溉发展需求分析模型,用来定量化分析在我国特定的人口增加和不同粮食自给率情况下,灌溉发展规模和节水灌溉发展需求。模型框图如下:

3.1 灌溉面积发展需求分析

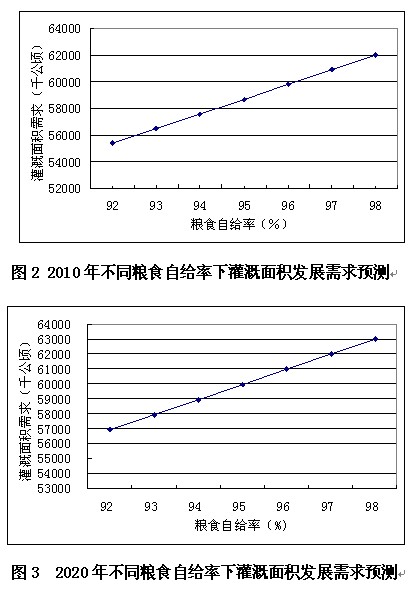

以2000年为基准年,2000年我国的灌溉面积为55000千公顷(8.25亿亩),根据以上分析的粮食生产需求,设定由于灌溉以外的其他因素贡献, 从2000年至2010年灌溉粮食作物单产每年增加0.8%, 雨养粮食作物单产每年增加0.3%;从2010年至2020年灌溉粮食作物单产每年增加1.0%,雨养粮食作物单产每年增加0.5%,应用所开发的模型进行计算分析,得到2010年和2020年不同粮食自给率下的灌溉面积需求如图2和图3所示:

从以上分析结果可以得到在不同粮食自给率下灌溉面积发展需求,在粮食自给率为95%情况下,2010年灌溉面积应当达到58689千公顷,2020年灌溉面积应当达到59968千公顷。

3.2 节水灌溉发展需求分析

2000年我国的灌溉面积为55000千公顷,农业灌溉缺水量约为300亿m3,我国经济和社会发展对水资源的需求量将进一步增加,灌溉面积的进一步发展和解决灌溉缺水量都需要通过发展节水灌溉,提高灌溉用水利用率的途径来实现。

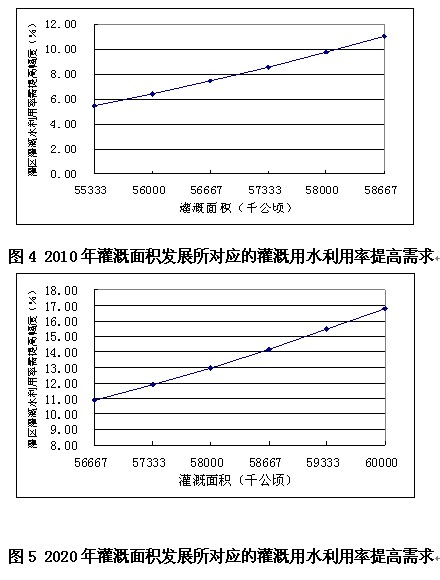

应用所开发的模型分析,在农业用水总量不变的情况下,在2000年基础上2010年和2020年灌溉面积发展对灌溉用水利用率提高程度需求如图4和图5所示。

从以上分析结果可以得到在不同粮食自给率下灌溉面积发展需求及对应的灌溉用水效率提高的需求情况。如在粮食自给率为95%情况下,2010年灌溉面积应当达到58689千公顷。在农业用水总量不变的情况下要保障灌溉面积的发展,2010年灌溉用水利用率应比2000年提高10.80个百分点,即由2000年的43%提高到2010年的53.8%。

在粮食自给率为95%情况下,2020年灌溉面积应当达到59968千公顷。在农业用水总量不变的情况下要保障灌溉面积的发展,灌溉水利用率应比2000年增加16.46个百分点,即由2000年的43%提高到2020年的59.46%。

4.提高灌溉用水利用率对策

提高灌溉用水利用率应当从田间、灌区和流域三个层次开展。在田间、灌区和流域这三个层次上节水的动力和目标不同,因而采取的节水技术和措施也不同。

4.1 田间节水

在田间可采取畦田灌溉、沟灌、喷灌和滴灌等节水灌溉节水和措施。对于经济作物应用喷、滴灌,对于大田作物通过平整土地,合理调整沟畦规格,在田间应用低压管道配水,是提高田间灌水效率的主要手段。田间节水技术的使用者为用水户。对于用水户来说,采取田间节水技术和措施可以节约用量水、减少水费支出、提高灌溉均匀都,增加产量、减少用工、降低劳动强度,但是要采取这些节水技术和措施需要投入。因此,用水户是否愿意采用某项节水技术和措施取决于采取这项节水技术和措施后是否可以获得合理经济效益。因此,推广田间节水技术和措施的动力在于用水户取得的经济效益。但推广田间节水技术和措施产生的增加作物产量和减少水量流失有利于粮食安全问题的解决和改善水环境。因此,推广田间节水技术和措施具有公益性,国家应该给予支持。

应当指出的是,大部分田间损失水量经常是可被循环利用的,所以在多数情况下,采取田间节水技术或措施,提高田间灌溉水利用率在流域内不能实现真正意义上的节水,但可以获得以下生态效益和经济效益:

(1)实现实时适量灌水,提高灌水均匀度,从而实现提高作物产量;

(2)改善用水的时间分布,减少灌区需水量;

(3)减少地下水提取量,实现节水节能;

(4)减少肥料流失增加作物产量,改善灌区取水口下游的河流、湖泊(水库)的水质。

4.2 灌区节水

在灌区范围内,通过对输水渠道进行衬砌或应用管道输水,完善控制建筑物和量水设施,应用现代技术对灌溉系统进行调度等技术和措施可以实现节水。在灌区范围内节水要注重水资源的循环利用,通常,灌区灌溉水利用率大于60%就要求灌区内部有水资源的循环利用,或为地表水的循环利用,或为地下水的循环利用,或是二者皆有。也就是说,可通过以下两种方式提高灌区灌溉用水利用率:

(1)减少一次性损失掉的水量。这部分损失主要发生在两个环节:

① 输水损失,包括:渠道或管道的溢流损失,渠道渗漏,水生植物的耗水。

② 田间损失,包括:田间渠道的输水损失,由以下稻田中的滞水、灌水不均匀和灌水时间过长因素引起的田间深层渗漏。

减少一次性损失水量意义重大,因为这将直接影响渠道的输水能力、肥料流失、农药流失以及局部涝渍等。

(2) 对一次性损失掉的水量的循环利用。循环利用方式包括:

① 地表水的循环利用。利用地面排水沟、小溪、河流等收集由以下方式引起的一次性损失水量:

② 抽取地下水。循环利用由渗漏引起的一次性损失水量。

在很多情况下,水分循环利用的成本最低,是提高灌区灌溉用水利用率的最佳选择。在许多工程中,在一些关键位置配备地表水循环利用系统是非常简单地改善工程运行和供水服务的措施。在灌区节水改造过程中常犯的一个错误就是认为只要减少了一次性损失才可以提高灌区的灌溉用水效率,而不考虑一次性损失掉的水量在灌区内部是否被循环利用。

但是,应该强调的是减少水的一次性损失还有如下益处:

- 通过渠系衬砌使配水系统更易于管理运行;

- 通过较好的水管理措施可获得较高的作物产量;

- 可减少由于使用化肥和农药引起的水污染

因此,选择什么样的技术措施提高灌区的灌溉用水利用率需要进行系统地对比分析,要关注灌区内水资源的循环利用。要注意分析应用节水技术所要付出的经济代价和可能出现的负面影响。灌区灌溉水利用率越高,进一步提高用水效率所要付出的经济代价就越大。但是,提高灌区灌溉水利用率对灌区内作物增产效果意义重大。综合考虑增产和水资源的循环利用,提高灌区灌溉水利用率对增产的作用要大于节水的作用。

灌溉渠系一般都由灌区管理单位运行管理,提高渠系水利用率的措施可使灌区管理单位便于对输配水系统的管理运行,为用水户提供较好的服务,有利于水费回收。因此,提高渠系水利用率的动力之一是灌区管理单位获得的效益。提高渠系水利用率产生的增产效果不但使灌区内的广大农户受益,也有利于解决粮食安全问题,提高渠系水利用率还可以减少回归水造成环境污染问题。因此,提高渠系水利用率还具有显著的公益性,国家应该加大投入。

4.3 流域高效用水

在田间采取畦田灌溉、沟灌、喷灌和滴灌等节水灌溉技术和措施,在输水过程采取渠道衬砌和管道输水可以实现灌区灌溉节水,可以使灌区灌溉水利用率大幅度提高。也有人据此计算出通过应用这些节水技术和措施可以在一个流域范围内节约出数量相当可观的水量。但这种把田间和灌区尺度上的节水效果放大到流域范围得出的结论是不正确的。因为这种推算没有考虑在灌区范围内损失的水量在流域范围内得以循环利用的事实。因而,需要引入流域灌溉水利用率的概念。

流域灌溉水利用率可定义为流域内灌溉农业生产所需消耗的总水量与实际引用灌溉总水量百分比。提高流域内灌溉用水循环利用量是提高流域灌溉水利用率的有效措施。提高流域灌溉水利用率有利于减少灌溉引水量,也有利于减少灌溉回归水量和面源污染,可以增加对其他用水部门的供水和环境的改善。可见,提高流域灌溉水利用率的动力应是国家整体利益。

以流域为单元的水资源统一管理正在成为现代水资源管理的新模式。近年来,国内外开展了大量的理论研究和应用探索工作,为实现水资源统一管理奠定了理论基础。经济和技术的快速发展也为实现水资源统一管理奠定了物质基础。农业灌溉是第一用水大户,用水量占各流域供水量的60%以上。水资源短缺和农业灌溉用水效率低下问题使人民十分关注提高流域内灌溉用水效率和效益,认为农业灌溉领域节水潜力巨大。另一方面,由于地处流域内上、中、下游的灌区自然、经济和社会条件的差别较大,各灌区的灌溉用水利用率和水分生产效率差别也较大,往往是下游灌区的灌溉用水利用率和水分生产效率高于上游,而下游灌区的供水量和水质都不如上游。这就提出了要以流域为单位优化农业灌溉用水的配置,逐步提高流域范围内农业灌溉用水效率和效益。

应当研究提高田间、灌区和流域灌溉水利用率之间的关系,以及在这三个层次上实用的节水技术和措施。统筹规划和布局农业灌溉节水发展,提高农业灌溉用水资源的利用效率和效益,提高投入资金的效益。

5. 结论

5.1 为保障我国的粮食安全,我国必须继续适度发展灌溉面积,在粮食自给率为95%情况下,2010年和2020年中国灌溉面积应当分别达到58689千公顷和59968千公顷。

5.2 在在农业用水总量不增加的情况下,要依靠发展节水灌溉保障灌溉面积的发展,2010年和2020年灌溉水利用率应比2000年分别提高10.80%和16.46%。

5.3 应当从田间、灌区和流域三个层次采取综合措施提高农业灌溉用水资源的利用效率和效益。