摘要:本报告通过对荆门市一个镇农田水利状况的调研,发现当前我国农田水利上的根本问题是:“小水利”与“大水利”脱节,农民组织化程度降低,农田水利系统性破坏,高交易成本导致农户合作难以达成,水利回归为一家一户的小农形态。“大水利”逐步瘫痪的表象背后,是我国水利工作思路与治水模式的变化,中国“人均一亩三分地”的小农生产模式决定了,一家一户是不能够解决水利问题的,“小水利”具有高风险和高成本特征,由此,2010年的西南大旱也是情理之中的事情。

2010年春季的西南大旱,牵动了国家和社会的神经。有人将旱情归结为气候原因,认为是降雨偏少造成的,还有人将旱情归结为水利工程设施年久失修所造成的。不可否认,降雨偏少与工程废旧都在一定程度上促发了大旱的发生。人类兴修水利就是为了“兴利除弊”,通过人为改造自然,提高提抗自然界风险的能力,西南大旱从根本上说明我国的水利思路出了问题。

从2002年起,我所在的华中科技大学中国乡村治理研究中心就开始关注农田水利问题,每年都要进行农田水利调研,并在湖北荆门地区的五个村进行了水利“高阳实验”。2010年1月份开始,我们在湖北省的三个县市,组织近40人次的大规模的农田水利专项调研。经过这些年的水利调研和水利实验活动,我们发现当前农田水利上的根本问题是:小水利与大水利的脱节,农民组织化程度降低,农田水利系统性破坏,水利回归为一家一户的小农形态。本报告将呈现沙洋县S镇的水利状况,探讨当前农田水利灌溉所面临的困境,并尝试提出相关政策建议。

一、S镇水利基础[2]

S镇位于荆门市沙洋县的北部,与掇刀区麻城镇相连;东至马良农坊;南与曾集镇、高阳镇接址;北边和钟祥县石牌镇相邻。整个自然国土形状近似一个等边三角形;总国土面积为186.3平方公里。全镇在册耕地面积为85797亩,实际面积超过10万亩,其中在册水田57977亩,在册旱田9820亩。所辖24个行政村(含1个社区居委会),共243个村民小组,总人口约为3.6万人,其中农业人口占90%以上。S镇主要以生产水稻为主,兼种小麦、油菜、棉花等作物,年产粮食1.2万吨以上。

S镇整个地形西高东低,成阶梯状。东部海拔高程38m(台子湖底板),西部海拔最高点高程为100m(才岗分水岭)。岗多冲频,属典型的丘陵地区。全镇40%的冲田分布在海拔45—65米之间,60%的旁田和岗田分布在海拔65—85米之间。

境内有马港、王田港、刘集港三条主港从西至东横穿而过汇入汉江,年均径流量达18630万立方米。东部有台子湖,周湖,铁湖,庙台湖四大湖泊,共计水面3700亩,总蓄水347万立方米。由于受自然地理等因素的制约,S镇存在的主要水利问题是岗旁田易旱和低洼田受涝,建国四十年来,解决水利死角,建设稳产高产的吨粮田。一直是农田水利基本建设的中心课题。

建国六十年来,在各级政府的领导,遵照“水利是农业的命脉”的号召。S镇人民掀起了轰轰烈烈的农田水利基本建设高潮。根据目前水利工程状况可分为五个建设时段。

1950年—1957年的八年间,是解放初期的生产恢复阶段,新建1座小(二)型水库,维修堰塘2000处,共完成土石量253万立方米,完成标工87.8万个,完成总投资15.7万元(国家投资8万,自筹7.7万)。改善灌溉面积1万亩,形成旱涝保收面积0.5万亩。

1958—1966年的九年中,开挖漳河,修建干渠、支渠、斗渠、毛渠216条/472公里,共建抽水机台400处,建小水电站两处,水轮泵一处。共完成土石方443万立方米,完成标工310万个,改善灌溉面积8万亩,形成旱涝保收面积5万亩。

1967年—1976年的十年里,新建两座中型水库,四处小(一)型水库,三处小(二)型水库,三处固定电灌站及其它小型水利工程项目。累计完成土石方850万立方米,标工493个。完成总投资194万元。改善灌溉面积7.5万亩。

1977年—1989年的12年间,是S水利工程的巩固发展时期,兴建固定电灌站八座,小提水站319座。同时对已形成的骨干水利工程进行了配套,共完成土石方1768万立方米,标工2.11万个,完成总投资390万元,改善灌溉面积6万亩。

至此,自新中国成立以来的大规模农田水利建设基本结束,全镇共完成土石方3.314万立方米,完成标工1999万个,完成总投资599.7万元。目前拥有水利设施3119处(中型水库2处,小(一)型两处,小(二)型五处,垱坝11处,堰塘3099处)。总水面2.057万亩,总库容量3592万立方米。电力泵站总装机容量10886KW,其中固定泵站11处/22台6910KW;流动泵站319台/376KW,年提水总量达800万立方米,提灌面积达2.1万亩。形成了较完整的灌溉体系。

从1990年代来,进入农田水利的使用与维护阶段。一方面,大规模的农田水利投资减少;另一方面,自1980年代中期以来的,水利市场化的改革思路,形成了对水利基础设施“重用”、“轻管”、“少建”的局面。尤其是农村税费改革以来,取消“两工”,导致地方对水利基础设施维护能力缺失,致使绝大部分农田水利设施陷入瘫痪状态。自2005年以来,国家增加对农田水利的投资。2006年以来,国家通过“以奖代补”的形式,向S镇共投入资金40万元,带动农民投资40余万元,兴建“U型渠”30公里,维修新挖万方大堰20多口。另外,在对水库的“除险加固”工程中,2009年向柴岗水库投资320万元(已竣工),对乐山水库投资2000万元用于堤坝维修。

本报告重点讨论的是自1982年分田到户以来,S镇农田水利状况。总的来看,一方面,在水利建设上,延续人民公社时期国家对水利介入与人民对水利的投入的水利体制逐渐被市场化的体制所取代,水利从“人民水利人民办”逐渐变成“谁受益,谁负担”;另一方面,在水利使用上,从村社集体用水逐渐演变为各家各户的个体用水,水利上的组织性逐步减弱,尤其是税费改革以来,随着“共同生产费”被取消以及小组长被撤销,农业生产出现了“第二次单干”。

二、“大水利”的崩溃过程

经历了1990年以前40多年的农田水利建设,S镇建立了完善的水利灌溉系统,形成漳河三干渠一支渠灌区、乐山水库灌区、育林水库灌区,太子湖泵站灌区等四大灌区的相互配合,大水利与小水利互补,渠道、水库与堰塘相配套,高水高用,低水低用,解决死角,灌溉网络全覆盖的良好局面。形成本报告中所谓的“大水利”系统。

其中,以漳河三干渠一支干二、三分干,乐山水库灌渠,雨林水库灌渠以及台子湖泵站为主体的灌溉网,灌溉保证率可达70%—80%。三干渠一支二、三分干渠道全长64.6公里,从西至东横穿过境,且渠道高程位置都分布在几条主要的岭上,灌溉面积4.5万亩。乐山和雨林水库河床高程分别为66.4m和62.4m,共蓄水3,085万立方米,其渠系走向从西向东,高程分别为75米和67.2米,确保2.89万亩旁田和冲田旱涝保收。台子湖泵站地处东部的台子湖边海拔高程为38米,总杨程为39米,总装机容量为3台/570KW;渠道在朱巷闸与一支三分干合口,设计灌溉面积1.79万亩。

如此完善的“大水利”,在1990年代中后期以来,逐渐陷入困境,并主要表现在以下两个方面。在硬件上,渠道系统破坏,大量的渠系被严重淤积,涵洞坍塌,难以过水;各种设备缺乏维护,泵站效率低;水库、堰塘蓄水能力下降,部分小(二)型水库被损毁或被私人霸占,大部分堰塘被私人瓜分。在软件上,出现了用水难组织的问题,村民干部没有能力也没有积极性组织农民集体维护使用水利设施,农民无奈之下,掀起了自发建设小水利的高潮。因此,陷入了水库等有水放不出去,农民田里禾苗干死的困境。农田灌溉呈现出高成本、高风险、高分散的局面。

(一)漳河灌区的困境

漳河水库是荆门人民在国家领导与组织下,从1958年开始动工,耗时8年修建而成的特大型水库,是全国有名的八大人工水库。从1967年开始,历时13年修建了漳河水库部分干渠与配套工程,如中小型水库、泵站等,完成了大水利与小水利的有效对接。形成了典型的“接瓜工程”,即通过渠道网络连接漳河水库等大水利与中小型水库、泵站等小水利,实现了水源与农田的对接,构成完善的蓄水与调水体系。漳河灌区在S镇境内有64.6公里的渠道,60年代和70年代是S镇农田灌溉水源的主动脉,范围达28村/184组,灌溉面积7.5万亩。

漳河水库三干渠一支干的一、二、三分干流经S地区。其中,一分干流经原齐林村(今乐山村),1973年修建乐山水库之后,齐林村由乐山水库供水,故这条渠道的作用越变越小,自1982年分田到户以来,一分干S地段就没有放过水,如今已废弃。

二分干自上而下经过彭堰村、柴岗村、S社区、公坪村、刘集村、官坪村、王田等,全长有10余公里。如今,由于S城镇建设的扩展,将社区段的渠道破坏,二分干的渠道只有S社区上游段还能放水,放水段长度不超过2公里。上游的彭堰村无其它水源,至今依靠二分干从漳河水库引水灌溉。

三分干自上而下经过柴岗村、郑岗村、林院村、万店村、黄堰村、向岗村、罗集村等,全长有18公里。由于该区域内水源较少,沿途村庄对其依赖性较强,三分干被使用的较多,尽管其维护状况相对较好,如今也只有6公里是比较正常的,其它部分都遭到不同程度的破坏。

引漳河水库灌溉具有对渠道等硬件施舍要求高与放水用水的协调组织性强等特征。首先,从三干渠分水闸经一支干渠道到S镇得长度有7.5公里,沿途经过其它乡镇,所以在放水中必须做好乡镇之间的协调工作,自上游到下游依次接水放水;其次,干渠、支渠、分渠的流量依次变小,单独一个镇、一个村放水的话,就面临着上游流量太大,下游渠道无法承接的局面,从而出现漫堤、垮堤的现象;再次,单独一个乡镇无法承担管水、损耗等成本。因此,在税费改革以前[3],形成了“农户用水,小组为单位买水,村级申报计划,乡镇协调统筹,各乡镇间配合”的集体买水放水模式。

2002年税费改革之后,取消了小组长与“三提五统”,取消了村组两级的组织能力与财力,集体放水用水模式瓦解。农田水利指导思想上,提出“谁受益,谁负担”。在操作方式上,上级政府严禁村组干部强制征收如何费用,推行“一事一议”,限定村组组织能力。“一事一议”征收费用的数额每年不超过15元,且其使用方式必须结果所有村民的协商同意。集体用水模式瓦解之后,村民根据自己的需求,决定是否引漳河水灌溉,村干部不再以小组为单位到漳河水库买水。在这种模式中,订水、管水、分水、收费等各个环节都存在困境。

计划难制定:每到抗旱季节,S镇政府为了保障粮食生产与社会稳定,会召集各村的干部,动员组织抗旱。位于漳河灌区的几个村子都会接到全村的放水指标。接到放水指标之后,村干部会到村中每个小组征求村民的放水意向。一般是那些水源条件差,比如,离堰塘远、岗田、塝田的农户放水的意愿强烈,会主动提出来买水;而那些水源条件好的,如位于堰塘下面、冲田的农户不愿意放水;还有一些少数处于渠道上游,希冀于别人放水时能够通过渠道渗水漏水甚至是偷水而灌溉的农户,也不愿意放水。由于是“自己出钱,自己放水”,每户村民都尽量减少放水量,既为了减少认为浪费,也为了防止不期而至的降雨。在这种情况下,就出现“少报多收”的局面。即当计划上报且水放来之后,那些希冀于漏水偷水的农户就会提出要水,而这些农户一般都在上游,会挤占下游农户的指标;那些尽量少报的农户看到水比较少,也会提高水量要求。结果就出现了下游订水,上游放水,条件差的订水,条件好的放水的局面。这种“少报多收”的矛盾也存在于上游组与下游组之间以及上游村与下游村之间。

组织放水风险高:首先,同一渠系的几个乡镇通过协商,会分配放水指标,乡镇也会依据习惯以及当年的旱情,将放水指标下达到各个村。有时,村里合计的各户订水指标达不到镇里下达的指标,村干部只好自己掏钱垫付缺额。如果农户照实放水的话,就会产生有水放不出去的风险。其次,当村干部组织将水放到村中时,如果碰上突然降雨,订水的农户就会出现不接水的局面。2009年8月出现旱情,人畜饮水出现了困难,水稻出现了不同程度干枯的状况,8月10日,林院村组织从漳河水库放水,11号天气突然变化,当时,全村只有最上游的两户收水,下游的农户都拒绝接水,部分农户向村干部提出退钱的要求。按照漳河管理部门的规定,申请停止放水要在24小时之前,尽管漳河管理部门看到天气变化,已经关闭放水闸门,但当时渠道里已囤积大量属于林院的水。村干部没有办法,只好向下游30多户农户挨家挨户做工作,说“你都订水了,怎么能不接水呢”,有些农户说“水反正是不要的,钱是要退给我的”。幸好8月13日天气有转晴了,避免损失。林院村书记说“只有艳阳高照才容易放水”。

村干部压力大:集体放水模式瓦解之后,村干部要直接与一家一户的农户发生关系,提高了组织成本。从定计划,到管水分水,村干部都要直接面临每家每户。林院村潘书记说,“在放水期间,一般持续一周时间,四个村干部要白天黑夜轮流着地守在大堤上,负责协调工作”。村干部要花时间,还要与村民“扯皮”,生“冤枉气”,并且要承担各种风险。

用水户协会崩溃:三分干沿途的几个村庄为了协调组织放水,曾经在1997年成立了一个吕集放水协会。其成员由柴岗村、郑岗村、林院村、万店村、黄堰村、向岗村、罗集村的村民组成,每个村庄1——2人。协会建有管理处,常驻管理处有3人,平时工资每月100元,放水期间按日支付补贴;放水期间,增加管水8个管水人员,工资按日计算。协会开支增加到放水计量水费中。协会的作用有一下几个方面:(1)综合各村的放水申报计划,向乡镇水利服务中心[4]反映情况;(2)负责渠道上各种设备的维护,如,定期向各个起备闸涂润滑油;(3)放水时调解三分干渠向各村分水闸的闸口与放水时间,从而实现管水分水功能;(4)放水时巡堤管水,防止沿途的农户偷水。在税费改革前,协会只与村里打交道,只负责将水放到村口。2002年之后,协会承担了部分组织功能,在缺乏强有力的村组组织下,协会甚至负责要将水放到农户的田中。由于渠道老化,以及设备落后,放水过程中,水耗比较大,经过“整数开零数”,最终必然出现空缺,即协会收到了水与放到农户田中的水之间产生差额,其中,08、09年各亏空几万元。协会没有能力承担这部分损失,无法向漳河支付水费,欠下债务,漳河水库管理处要求协会偿还欠款之后再向协会放水。2009年协会为了解决这一矛盾,将管水权承包给一个“混混”,试图以“灰黑”势力解决空缺问题。不过,“混混”管水依然无法解决技术问题,最终也出现大笔空缺,没有“油水”时,“混混”也不愿意插手放水的事情了。2009年冬季,乡镇召开会议,正式取消了协会管水放水职能,协会不再负责向各村放水。这意味着,取消了村与漳河水库管理处之间的中介与各村之间的协调组织,以后放水时,村子要直接从三干渠一支渠买水接水,并且要负责管水。而个体放水模式中,既不可能组织人员管水,也无人承担放水过程中的损失。正如林院村潘书记所预计的,“明年放水没有人管,可能就无法引漳河水库的水灌溉了”。

在这种局面下,村干部在组织从漳河水库放水的事情上就变得很谨慎了。自从税费改革以来,林院村每年最多从漳河水库放一次水,在改革之前,每年要放水2——3次。三分干沿途的几个村庄都是如此。

(二)中型水库卖水模式之变及其困境

S镇有乐山、育林两座中型水库。

乐山水库是1972年10月完成修建的,设计灌溉面积2.24万亩,1990年实际灌溉面积1.5万亩。乐山水库北干渠长19.8公里,提灌面积2.06万亩,经过S社区、公坪村、黄堰村、向岗村、罗集村、公场村等,尾端连接台子湖泵站渠道;南干渠长5公里,提灌面积0.35万亩,经过马院村、丁坪村、王田村、鄢岗村、唐店村,尾端连接唐店泵站渠道。

育林水库是1973年10完成修建的,设计灌溉面积3万亩,1990年实际灌溉面积1.5万亩。育林水库北干渠长16公里,提灌面积2万亩,经过郑湾村、桥集村、烧钱村、马院村、丁坪村,尾端连接漳河一分干;南干渠长4公里,提灌面积0.06万亩,经过郑湾村、双凤村、九湾村等。

早在1980年代初期,国家开始对水利工程实施生产责任承包制改革,并出台了相关的文件[5],逐步推行“以库养库、以水养水”的改革思路。在此背景下,水就变成了“商品”,水库管理单位在水利上,实施“经济挂帅”,追求部门利益的最大化。各处大中型水库,一方面靠“卖水”赚钱,另一方面靠发展“多种经营”赚钱。

1983年以来,水库经历过四种“卖水”模式。

2002年之前,水库实行向集体卖水的模式。当时农户用水时,是以小组为买水单位,全村统一向水库放水。村组干部组织农户放水、管水、分水;在费用支付上,村里以共同生产费的形式向农户征收,并分春季预缴与秋后算账两次,由村里与水库结清。

这种放水模式,对与水库而言,简单方便,每年放水量大,且水费有保障。对于农户而言,由村干部组织放水,小组统一卖水,小组内部由小组长协调,并有专职灌水员管水放水,农户只需在田口接水、管水即可。对于村组而言,具有较强的组织动员能力,既能够组织人员到渠道上去看水,也能及时征收水费。较好地实现了农田灌溉。

这种放水模式持续到1995年,都运行的比较良好。到了1990年代中后期,随着农民负担的提高,与各种税费连带征收共同生产费,出现了困难。根据S镇向岗村的资料,在1997年至2002年税费改革前,每年每户上缴100元,每人上缴100—150元,每亩上缴200元,税费负担亩均高达300元以上。多数农户上缴种田总收入一半以上,少数需上缴三分之二以上,还有个别农户需要通过在外打工填补种田收入与税费之间的亏空。随着农民负担越来越重,包括共同生产费在内的税费征收工作越来难开展,农户拖欠灌溉费用的情况就出现了。

在这种宏观背景下,从水库放水情况出现了变化。首先,负担过重,导致集体用水中“困难户”与“钉子户”出现。少数农户在春季无钱交水费,在秋季无钱结账。还有少数农户因为田块自然条件的限制,导致集体放水受益不均,而找村干部“扯皮”,要求减免农业税费等。随着负担的加重,农民拖欠共同生产费的情况越来越多。刚开始只是少数的“困难户”与“钉子户”,随后,所有的村民都开始学着“扯皮”了。

迫于上级政府的压力,村干部想方设法向村民收钱。与此同时,每年到了抗旱季节,村干部面临着组织抗旱的压力。收不齐水费的村干部,只好向水库说情,能交多少就交多少,先放水再说,承诺等秋后一并算清。刚开始一年两年,水库还接受村干部们的“白条”,随着白条的增多,水库也开始“亏空”,水库开始要求先将钱交清再放水。村干部开始犯难了,如果不交钱,水库是肯定不会放水的,想交钱,又没有办法从老百姓那里收起。不放水的话,田里就会受灾,那样的话,不仅会受到政府与群众的压力,而且来年工作就更加难以开展了。陷入困境的村干部无奈之中,只好通过私人掏钱、借高利贷、找亲戚朋友借钱的方式,为村民垫付水费,解决当时的旱情问题。

1990年代后期以来,放水导致了沉重的村级债务,向岗村欠下债务50多万元。当时任村会计的彭学耀,为此向亲戚朋友借了6万多元,自税费改革锁定村级“债务”之后,村里没有能力向村民收钱清帐了。彭学耀退下村干部以来,只好用私人的钱陆续偿还村里欠他向亲朋借的钱,先后还了2万多元。同时,村里还欠了水库不少钱也没有办法还清。据乐山水库管理处负责人介绍,当时水库收的“白条”太多,导致水库入不敷出,也欠下了沉重的债务。按照他的估计,每座中型水库,至少有几十万到一百万的债务。水库向集体放水的模式在2002年税费改革之后宣告瓦解。

2002以后开始水库开始实施包干与计量结合的卖水模式。在水库上游的村组协商实施包干,参加包干的村组每亩按固定的价格向水库支付水费,一次性结清。需要用水时,水库不计水量,向包干村组放水,直到足够为止,即水库保证参加包干的村组常年有水。而在水库下游的村庄,实施计量放水,由村里组织各个农户,向水库买水放水,与漳河渠道灌区村庄向漳河买水的模式差不多。

这种包干与计量放水可以解决,上下游村庄之间的关系。2002年之后,位于上游的村庄一般都不愿意向水库掏钱买水,而下游的村庄一般不会在上游放水之前放水,否则就会出现“下游掏钱,上游用水”的局面。在上下游的博弈中,就有可能出现“上游等水,下游干死”的局面。水库站在自己的利益角度,担当了上下游协调者的角色,创造了包干与计量结合的模式。这样既可以使上游低于计量成本获得充足的水,多余的水就是“害水”,从而阻止了上游农户偷水、抢水,使下游能够顺利放水,在一定程度上,避免了上下游之间的矛盾。

以乐山水库为例,从2003年到2006年,在北干渠实施了这种放水模式。S社区3组、公坪村2、5、6组,位于乐山水库的大坝下面,基本能够通过渠道实现自流灌溉,实行包干放水。每年开春,村干部会到这些小组征求农户的意见,统计愿意参加包干的农户,然后到乐山水库管理处商量包干事宜,双方就价格问题进行协商。之后,村干部到小组中开会,让村民推选一个收钱代表,将钱收起。在放水之前,村民干部将当年的水费一次性交到水库管理处,并签订放水合同。在包干中,水库只与村集体打交道,不接受个体农户放水要求,并且水库只负责放水,其他事情由村民解决。

位于包干村组下游的公坪7、8组以及刘集村实施计量放水。由于渠道较远,损失较大,水库不愿意实施包干放水。这些村组面临着组织难的问题,除非是特别干旱的年景,否则不轻易放水。由于渠系逐年瘫痪,放水的成本越来越高,自06年以后,刘集再也没有组织过从水库放水。这种模式自动宣告瓦解。

2006年以后水库实施纯包干模式。从前计量放水的村庄逐渐不放水了,水库只能通过包干的方式将水卖给离水库最近的农户。当下游的村庄不放水之后,上游村庄也无法依靠渠道漏水,或者通过从渠道里偷水来解决灌溉了,只能通过向水库买水灌溉。当前还维持从乐山水库、育林水库放水的村组基本都是依靠包干完成的。

在包干模式中,水库只承认村组,所以农户必须组织起来。村干部在包干中发挥了中介连接的作用。尽管包干放水的成本较低,但村干部还是面临着收钱难的问题。包干放水之后,村组没有管理的积极性了,更加有利于放水过程中“搭便车”者。反正水库保证水源充足,不交钱的农户很方便地就能用水。交钱的农户心理不平衡,收钱变得越来越难。公坪2组实施了包干放水,全组有36户。2005年每户的钱都收齐;2006年开始出现不交钱、欠钱的情况,当年有4—5欠钱,共计700元;2007年全组只有15户交清水费,5户交了一部分,其他16户一分钱未交;2008年三组有16户交清水费,有9户交了一部分,还有11户一分钱未交;2009年也有不少农户欠钱。由于水库要求先“先交钱,后吃面”,村干部收不齐钱时,只好自己垫付。公坪村王书记从2006——2008年为此垫付了1.2万元,09年村主任为此垫付了6000元。王书记认为村干部再也不会为此垫付了,他准备2010开春开会时,说明情况,再也不管了,“干死了也没有办法,看他们怎么搞”。王书记预计,欠款严重的2、6组2010年“肯定搞不成(包干)”了。由于王书记自己是5组的,并且老书记也是5组的,“组里面有老干部,有权威,人心比较齐一些”,这几年收钱比较容易,欠款情况不严重,每年还能坚持包干放水。

除了上文三种常规模式之外,水库还存在一种非常规卖水模式。碰到特别干旱的年景时,放水组织不起来村民就会到自发地到政府去上访,要求政府解决灌溉的问题。政府为了维持稳定,就会要求水库放水,被村干部称之为“政治水”。以乐山水库为例,2006年以来,连续3年都放过“政治水”。干旱时,村民上访后,由于乐山水库属于县水利局管理,镇政府求助于县政府,通过县级协调,让水库开闸放水。乐山闸门下游是一个名为公益港的自然河港,沿途的乐山村、公坪村、丁坪村、鄢岗村、唐店村、王田村等村组都可以从中提水。水库向港里“冲水”,一直等到水流到最下游之后,才允许各村的提水设备开机,以保证各村的受益均衡。而在成本支付上,由政府、水库、沿河港的各村协商,并分摊当各村,有村干部负责向农户征收。“冲水”时,只是象征性地向水库交一些钱,比如,07年“冲水”,沿河港的各村只出了几千元,其中,上游的公坪村出了1300元,下游村庄出的相对多一些。

当前,水库灌溉存在四个方面的困境。

从农户用水的角度看,农户用水越来越难。水库灌溉面积越来越小。其中,通过乐山北干渠灌溉的只有S社区1个组、公坪村4个组,灌溉面积1000亩左右;通过南干渠灌溉的只有乐山村的2个组,面积500亩左右。育林水库北干渠能够保证正常过水的长度不足4公里,灌溉面积2000余亩;南干渠过水长度不足3公里,灌溉面积不足1000亩。两个水库皆出现了通过渠道正常灌溉实现的面积小于水库水面面积的尴尬局面。

从水库的角度看,水库有水卖不出去,灌溉效率越来越低。以乐山水库为例,该水库的灌溉库容1000万立方米。当前,每年经过渠道灌溉面积为1500亩,加上水库放水到河港,间接提水灌溉面积6000亩,乐山水库最多能够满足7500亩抗旱需求。基于水稻品种的改善与种田技术的提高,每亩水稻每年用水仅需300——350立方米。该水库每年能够有效用于灌溉的最高水量为262.5万立方米,利用率仅为26.25%。

从资源利用上看,存在将“高水变低水”的局面。当前,两座中型水库都不能通过渠系实现有效自流灌溉时,乐山水库就将水排到公益港里,育林水库将水排到马港里。部分存留在港里的水,虽然能够被沿途的农户抽取用于灌溉,但是,需要多级提水才能够完成,耗费大量的电力、人力。水利服务中心的陈天胜主任将这种现象称之为“高水变低水”。

水库防汛与抗旱的矛盾。由于前几年对水库的投资不足,中型水库多存在基础设施失修的状况。乐山水库和育林水库皆成为病险水库。每到暴雨,地方政府都面临着极大的防汛压力。水库要提前放水,下雨的时候,镇里派干部,到水库堤坝上24小时坚守。对于基层政府和水库而言,防汛的压力要高于抗旱的压力。水库防汛排水与抗旱放水出现时间上错位,导致农田不需要水时,水库大量放水,而干旱季节蓄水不足的局面。导致水资源的大量浪费。

(三)泵站逐步变成包袱:以台子湖泵站为例

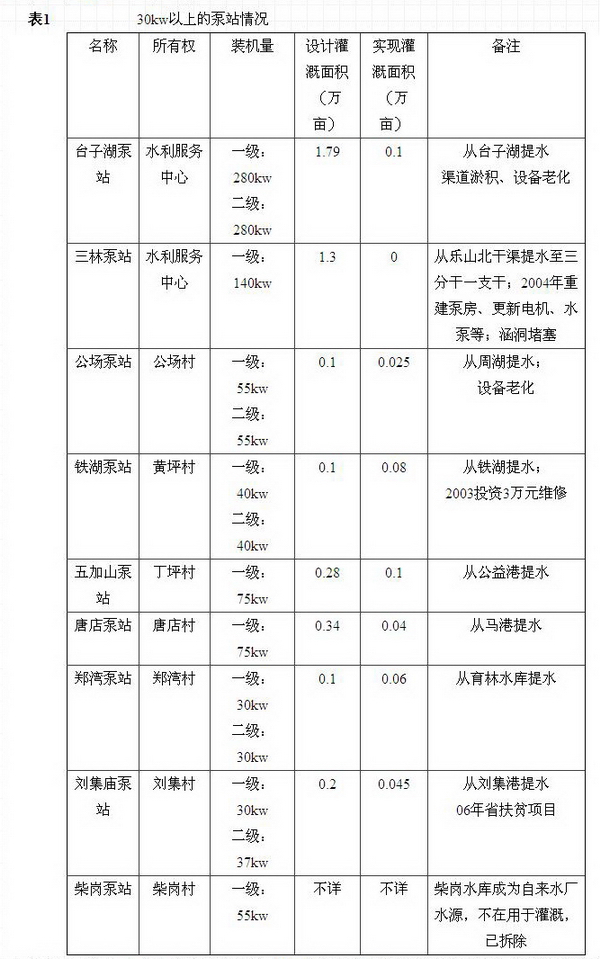

S镇的泵站多数是1970年代修建的。漳河水库渠系在1976年完成之后,为了进一步完善灌溉系统,修建了一大批泵站。其中,最大的是1978年开始修建的风景寺泵站。在人民公社时期,本地曾尝试种植双季稻,依靠漳河水库、乐山水库、育林水库等,不能满足双季稻种植用水需求,就设计修建风景寺,由5台579kw机组进行提水,从汉江提水至三支干一分干,设计灌溉面积达几万亩,共投资300万元。该项工程持续到1982年停工,原因是分田到户之后,本地不再种植双季稻,没有用水需要了。下面通过表1列举S功率30kw以上的泵站情况。

台子湖泵站是1976年S人民公社修建的,1980年代交付S镇水利站管理。修建太子湖泵站的目的是为了解决罗集村、向岗村、黄堰村等村的灌溉问题,这几个村位于漳河渠系、乐山水库渠系、育林水库渠系的尾端,形成了灌溉死角。

泵站部分设备,如水泵、变压器、二级抽水电机、水管等在90年代更新过。如果泵站满负荷开机的话,每次台子湖里的水可供抽约300个小时。在税费改革之前,台子湖差不多每年都会被抽干。2005年取消水费后,泵站开机时间逐渐减少,灌溉区域也急剧萎缩,见表2。

2000年之后的乡村两级改革对于泵站生存发生了巨大影响。2002年进行了税费改革,降低村组能力。2004年就出现了个人向泵站买水的现象。2005年取消税费之后,彻底不再以小组为单位放水,农户自发地以联户合作的方式向泵站买水。湖北省在2006年推行“以钱养事”改革,水利站被改革为水利服务中心,又被称为“社会新生组织”,在性质上是“社会人”,在民政部门注册,水利站的财力、人力与管理能力大幅度下降。

2002年,国家进行全面的水管体制改革,基本思路是进一步脱钩与市场化[9],泵站的所有权与管理权都属于水利站。当时,水利站雇佣了4个本地村民,管理泵站。管理人员属于水利站非正式员工,有水利站支付基本工资,每人每年1800元;抽水时,管理人员获得额外补贴,每小时15元,由四个人平分;另外,水利站还设置了安全奖,如果泵站在运行中没有出现重大事故,包括电机等大件设备损坏等,每年每人奖励100元,以提高管理人员的责任感。管理人员负责设备看管与常规维护和抽水。一切设备维修的费用都由水利站支付。工资开支与设备维护费用,属于水利站开支,都来源于抽水收入,水利站自负盈亏。当时,设备、渠道等还比较完好,且农户还能被组织起来放水,所以泵站的效益比较好。泵站每次抽水不低于200个小时,除去管理、修理费用,泵站经营略有结余。

伴随着改革,出现了农户放水难、泵站效益低的局面。渠道在2000年之后逐渐陷入失修状态,只有离泵站比较近的农户才能组织联户放水,泵站放水的范围越来越小。水利站在2003、2004年就出现了效益不佳的状态,相续解聘了两个管理人员。尤其是2006年以后,泵站每年的抽水时间低于100个小时,开始陷入了入不敷出的状态。

现在,泵站保留2个管理员,水利服务中心支付基本工资共6000元;另外,为了能够将水放出去,水利服务中还要雇工清理被堵塞的渠道,这项开支达2000——5000元;还包括日常设备维护费用。泵站负责人邓厂长[10]算了一笔账,如果现在每年抽水在50小时一下,泵站就会亏本,2009年水利服务中心在泵站经营上亏损1.1万元。

目前,泵站急需维护的项目包括泵房、抽水设备、机台等,尤其的是渠道维修。台子湖泵站大部分灌区分布在二级机台下游。一级机台与二级机台之间有3公里长的渠道,由于近些年渠道失修,渗水漏水厉害,据泵站管理人员介绍,将渠道提满水,如果不及时抽走,一夜之间就会全部渗漏,渠道中途一个涵洞被堵塞,过水困难。并且,渠道要经过罗集一组、二组,沿途有多出分水闸口,这些分水闸口都是1970年代修建的,放水时需要用泥土堵上,容易被破坏。同时,罗集二组的部分村民在渠道中挖了一个万方大堰,每次放水时,只有将这个大堰填满,二级机组才能开机。另外,一级机台地基下沉,渠道放水出现倒流现象。这些问题,严重制约了农户放水。尤其是随着近年来,集体放水模式的瓦解,这些硬件问题卡住了泵站灌溉系统的命脉。

当前,泵站的困境之一是谁来维护的问题。围绕泵站,存在着农户、水利中心、S政府三方。

农户看来,“水是商品”,花钱放水是合理的,渠道等硬件问题应该由泵站来维护。水利服务中心虽然有维护的责任,但是,在市场化经营中,泵站有水卖不出去,效益越来越差。“以钱养事”改革之后,水利服务中心成为一个独立的单位,现在每年之后5万元的办公经费,没有能力投资泵站。自水管体制改革以来,泵站逐渐与政府脱钩,作为一个具有“经营”性质的单位,政府没有义务去投资,并且乡镇体制改革以来,乡镇也没有能力“补贴”泵站。

至此,泵站成为一个沉重的包袱。主管泵站的邓厂长说:“作为管理人员,我们都想着,(泵站)干脆报废算了”。但问题是,如果泵站真的报废了,碰上大旱之年的话,整个灌区就会全部受灾。对于当地政府而言,灌溉不仅是农业生产问题,还是社会稳定的问题。2009年,向岗三组20多个村民,骑着摩托车,集体到镇政府去上访。当时,三组村民联户成为四个单位,去泵站抽水,泵站要求一次抽水10个小时以上才开机。但是,四个联户单位的抽水时间都少于10个小时[11],泵站拒绝开机,导致上访。政府迫于压力,向泵站施压,最终才开机。

基于维持稳定的思路,政府多次给水利服务中心做工作,要求“你们要帮忙维持,你们要管,不管不行”。水利服务中心,每年都向政府报告,“如果你们不投入资金,我们也只好甩手不干了”。最近两年,S政府为了维持泵站,每年补贴给水利服务中心2万元。水利服务中心毕竟属于镇政府管辖范围内,迫于行政压力,他们勉强维持着泵站。

比台子湖泵站状况更差的是山林泵站。2004年利用农业综合开发项目,投资10余万元,进行了大规模维修。由于渠道被毁坏,仅在2005、2008年各开机一次。现在水利服务中心每年还要支付1800元的管理费[12],以及部分维护费用。山林泵站彻底成为一个死泵站。2009年,负责人邓厂长找到山林泵站所在地公坪村的汪书记,提出要将泵站免费送给公坪村,被汪书记拒绝了。在汪书记看来,山林泵站是一堆需要投钱维护的废铁。

按照这个发展趋势,台子湖泵站很快也会变成一个没有人愿意要的“烫手山芋”。

(四)“瓜熟蒂落”:小型水利设施的废弃过程

本报告中所谓的小型水利设施是指,包括小(一)、小(二)型水库、万方大堰、港坝等在内的,需水量超过1万方的水利设施。这些设施有些是自然形成的,有些是建国后修建的。在新中国以来形成的水利系统中,小型水利与大型水利相配合,是水利系统的关键性要件之一。以大型水利为本,通过渠道连接小型水利,形成“结瓜工程”。在这项工程中,汉江、漳河水库、乐山水库、育林水库是“根”,渠道是“藤”,小型水利是“瓜”,在政府组织的基础上,将水源输送到田间地头,实现灌溉。其中,大型水利构成后盾,解决特大干旱问题,小水利是长矛,解决日常灌溉问题。大型水利具有应急性,小型水利具有常规性,大小水利互补,形成稳定、高效、完善的农田水利灌溉系统。

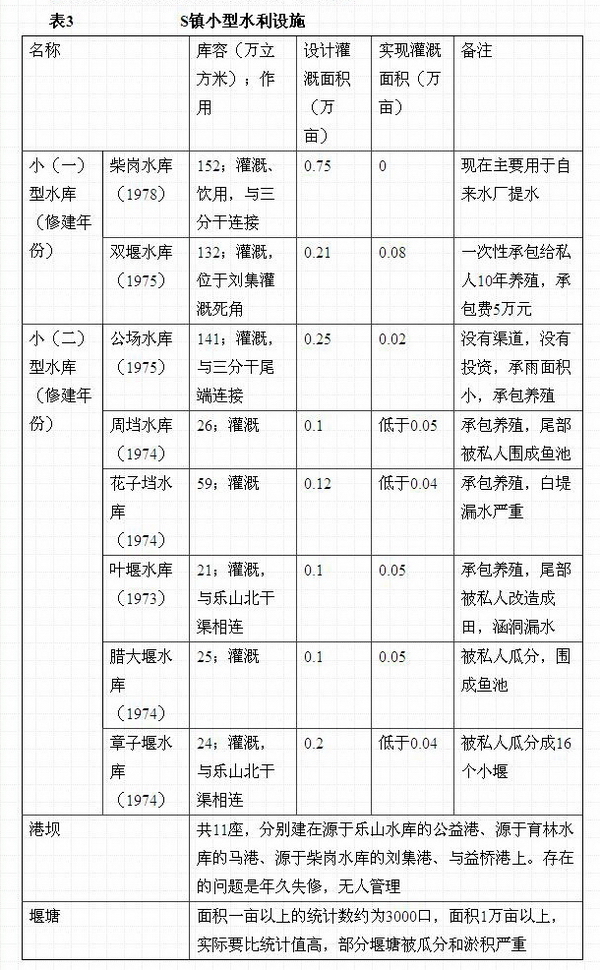

S镇拥有数量众多的小型水利设施,详见表3。

全镇小型水利设施,共计3045座,总蓄水能力为876万方。当前,小型水利设施存在以下两个方面的问题。

养殖与灌溉矛盾。在用途上,除了柴岗水库,从灌溉为饮用用水之外,双堰水库、公场水库、周垱水库、花子垱水库、叶堰水库都承包给私人养鱼。这种小型水库在灌溉季节一般都会被抽干,承包之后,从而存在养殖与灌溉的矛盾。据水利服务中心与村干部介绍,在签订承包合同时,一般都会附加“养殖服从灌溉”的条款。但在操作上,还是存在困难。

周垱水库位于S镇乐山村与掇刀区交界地带,养殖权属乐山村,双方都有放水的权力。2001年至今,乐山村将水库承包给私人养鱼。每到抽水季节,都会发生扯皮、吵架的现象。周垱水库现在承包费每年500元,承包者用于养鱼,碰到天旱放水,抽水到死水位一下时,村干部就要出面协调。乐山村周书记说,刚开始,“与放水的老百姓讲感情,让不要慌张放,如果继续不下雨,承包者就必须将鱼打起来”,村里免掉承包费,“承包养殖就像赌博,天气好,雨水多就能赚到钱,否则就会赔本”。2005年周垱水库的承包者组织农户放水,引发打群架,并导致村民去市政府上访。

同一年,为了在花子垱[13]放水,乐山村民与掇刀区的水库承包者发生冲突。承包者请了几十个混混,组织乐山村村民放水。几十个村民拿着铁锹、棒子等,与混混在水库堤坝上对峙。掇刀区派出所、S镇干部与派出所,双方村干部等,都赶到水库,进行调解,避免了事件的恶化。类似的事情经常发生,是灌溉与养殖矛盾计划化的表现。

“围库造池”。所谓“围库造池”是指农户在库区内挖堰塘、建鱼池、造田等。其中,周垱水库、叶堰水库、腊大堰水库、章子堰水库都存在这种状况。周垱水库,尾部被私人维成鱼池,围池者组织水库蓄水,避免将鱼池淹了。每到下雨时,围池的人都会开闸放水。再加上堤坝漏水,周垱水库目前灌溉能力,不足库容的三分之一。而章子堰被分割成为16个小堰。

基于养殖和围库问题,目前形成了“不能蓄高水位,不能抽低水位”的局面。全镇八座中型水库设计灌溉总面积为1.83万亩,实现灌溉面积为0.34万亩,实现灌溉能力不足18.6%。

连同港坝失修,堰塘被私分和淤积问题,小型水利逐渐陷入困境。在整个水利系统中,小型水利设施,与大型水利设施被分割开来。当大中型水库的渠系废弃之后,小水库就成为“死库”、“死堰”。公场水库设计库容为141万立方米,由于承雨面积太小,基本成为一个“干库”。2009年冬季,8座水库水位都在死水位一下,如果2010年春季雨水少的话,这些水库就会全部干涸。在“结瓜工程”中,小型水利设施以大型水利设施为后盾,发挥蓄水和存水的作用。随着水利系统瘫痪,小型水利设施只能通过自然蓄水孤立地发挥灌溉作用,在正常年份,能够发挥常规灌溉,失去了在干旱年份时的应急性功能。

三、“小水利”的发展:以向岗村为例

与通过大中小型水利设施相互配合,系统性、立体化的“大水利”不同,小水利是指通过一家一户或者联户建设的水利设施而完成灌溉的水利模式。最为典型的“小水利”包括,私人挖堰、打机井等。“小水利”是“大水利”崩溃的结果,且“小水利”的发展会进一步推动“大水利”的崩溃。

随着从漳河渠道放水难度增加,乐山水库、育林水库、台子湖泵站灌区萎缩,“大水利”从全覆盖变成局面覆盖。在处于漳河水库渠系尾端、乐山水库尾端、台子湖泵站渠系尾端交叉地带的,以刘集村为中心形成一片灌溉死角;在乐山水库灌区与育林水库灌区交叉地带,以姚坪村为中心形成另外一片灌溉死角。这两片区域在新中国前就是有名的“旱包子”,新中国的水利建设实现了其旱涝保收。近些年,随着“大水利”的崩溃,该区域又重新变成了缺水地带,且范围随着“大水利”的收缩呈扩大趋势。刘集村周围的几个村庄,包括向岗村、罗集村、黄坪村,形成了S地区“小水利”最发达地带。

(一)向岗村的“小水利”

向岗村,1147人,7个村民组,283户,其中有269户承包土地,在册耕地面积3027亩(每亩800平方米),水田约2600亩[14],其它为旱地。

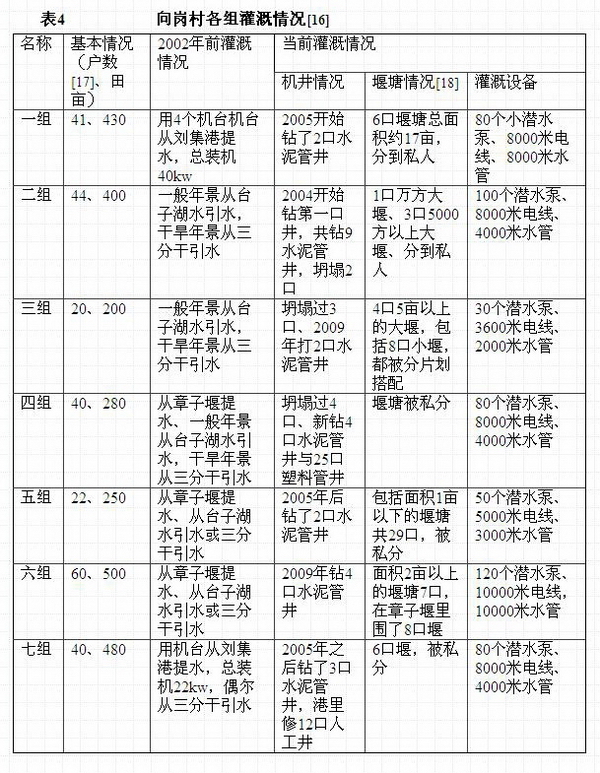

向岗村灌溉有三个水源:漳河水库三分干、乐山水库北干渠、台子湖泵站。其中,乐山水库在1980年代就未放水到本村;2002年之后,只有五、六组用过三分干的水;台子湖泵站[15]是本村的主要水源,09年三组还放过水。一个总的趋势是,近年来农户逐渐降低了对“大水利”的依赖性,大规模发展“小水利”,解决灌溉问题,各组情况详见表4。

兴修“碟子堰”:这是一种形象的说法,意指这些堰塘的水面面积小,蓄水深度浅,一般在1万立方米以下。“碟子堰”一般是过去就存在,或者新中国之后修建的。在 “结瓜工程”中,“碟子堰”构成“大水利”的末端。这些碟子堰能够自然蓄水;同时,在干旱年份,通过向大型水利设施引水,“碟子堰”既是“中转器”,起到分水作用,也是“缓存器”,在将田里灌满水之后,起到蓄水作用,成为下一次引水到来之前的灌溉水源。

在“小水利”中,“碟子堰”切断了与大型水利设施的联系,成为独立的灌溉设施。仅仅靠天下雨,“碟子堰”很有可能就成为“死堰”、“枯堰”。失去了大型水利设施后盾,“碟子堰”的灌溉面积与抗旱能力都大大萎缩。

在“大水利”灌溉时期,“碟子堰”属于村组集体所有,每口“碟子堰”与周围一片区域内的田地相结合,众多“碟子堰”相配合,使每块田都有水源。且堰塘里的水在全组范围内可以相互调配,起到了互补的作用。

2003年以后,“碟子堰”相续被私分。当村组不再组织集体放水之后,每口堰塘按照耕作习惯,根据与搭配的田地,被一家单独占有,或者被几家合伙占有。所有的堰塘从集体所有变成了私人所有。从此以后每口堰属于谁,哪块田可以从哪个堰塘了抽水,每户依据田地的面积对于一口堰塘所具有的“股份”,都逐渐明晰化了。

随着共用堰塘发生“扯皮”的事情增多,一口大堰被瓜分为几个“私家”小堰。向岗村五组的彭学金曾与其它两户共用一口堰塘,2005年三家人因为用水不平均,发生争吵,后来,三家在里面建了两个堤坝,将一口面积不足一亩的堰塘分成三个小堰,分别属三家所有。还有农户在公用的堰塘中,挖掘小“洞子”,即在堰底围起一个小堤坝。水深的时候将小堤坝淹没了,堤坝以上的水面属于共用;水浅的时候,水面就被切割成一个个小堰,小堤坝以内的水属于私人所有。章子堰内部被维持16个小“洞子”,其中四组2个、五组8个、六组8个。万店村的一个堰被分成9个小“洞子”,因为当地人喜好打麻将,所以这口“碟子堰”又被称为“九筒”[19]。

除了“分堰”之外,农户还大力发展新堰。有些农户在宅基旁的空地上挖堰,有的农户在承包地上挖堰,多数面积在1亩下。林院村的潘书记,2005年在承包地上推了一口面积一亩左右的堰塘,工程开支3000元。这口堰蓄水蓄水量约1500立方米,在雨水充足时,能够满足10亩田的灌溉。还有些农户合伙在旧堰的基础上,维修、扩建新堰。向岗一组、三组在2008年以后,由私人合伙各扩建了一口万方大堰。其中,三组那口堰花费1.6万元。

现在,全村每家都独占或者享有“股份”的私人堰塘,有些农户拥有多口“私家堰”。向岗五组的东边几个“湾子”,共13户人家,共有22口堰,其中有8口是2005年以后修建的。差不多达到户均2口,五组的彭学金一家有15地,拥有5口“私家堰”。

兴挖“怄气井”:这是当地人对机井的一种称呼,意指通过大井减少“扯皮”,避免“怄气”。在2000年之前,当地有一些用砖砌的人工井,深度在20米以内,主要用于人畜饮水。2002年之后,开始出现深度在30米以上的机井。2005年之后,开始出现大规模钻机井的现象。当集体不再组织放水之后,从大型水利设施引水的难度增加,有些农户为了使生产有保障,就开始在田地里打机井。

“怄气井”的第一层意思是,避免与水库、泵站等之间的“扯皮”。每到抗旱季节,农户与水管单位为价格、放水时间、放水途中水耗的承担等问题,发生矛盾;另外,农户与上游的村庄之间,为管水、漏水、偷水问题,也发生矛盾。打机井可以避免因为这些事情而“怄气”。

“怄气井”的第二层意思是,减少与其他农户合伙用水的“扯皮”。无论合伙使用池塘,还是合伙从水库、泵站放水,农户之间都存在着成本分担、设备维护、收益分配等问题,农户之间经常发生吵架、打架等矛盾。罗集村曾发生过因为农户间抽水“扯皮”,打架致残的恶性事件。乐山村二组的严学兵与荣齐兵等几户共用一口堰塘,严学兵在堰塘附近的田比较多。2008年抽水抗旱时,严学兵为了不让自己田里庄稼受灾,组织其它几户人家抽水。为此,荣与严打了起来,严要用铁锹砍荣。派出所与村干部都来了,进行调解。最后,严允许荣抽水,但荣要给严留一大部分。类似的纠纷,在抗旱时,每个组每天都会发生。乐山村周书记说:“过去抗旱时,村干部要忙着组织放水,现在要忙着调解”,“每到放水的时候,手机二十四小时要开机,说不定睡到半夜就有人吵架打架,要去调解,否则发生恶性事件怎么办”。纠纷就是“怄气”,打井可以避免这些矛盾。

“怄气井”的第三层以上是,减少农户与政府的“扯皮”。每到旱季,无水可用的农户就会去找政府,去县里上访。S水利长的邓厂长说,“放水的时候,政府大院里天天堵满了人,都是来上访的,可热闹了”,还有村民打市长热线。政府在这件事情上也没有办法,正如一位农民转述打市长热线得到的回答:“(市长说)我也没有办法啊,我总不能去拿桶将你们田里挑满水吧”。打井既可以解决农户的问题,也可以减少给政府带来的麻烦,所以基层政府也希望农户打井。正如高阳镇的一位领导说的,“打一口井就可以安定一方”。

广泛购置小型灌溉设备:过去放水时,农户一把锹就可以了,现在每家每户必须配备潜水泵、电线、水管等。一般每家有两个以上水泵、200米以上的电线、100米以上的水管。在集体组织放水时,向岗全村有17抽水台电机(配有水泵),总功率为183kw。如今,全村至少有540个潜水泵,按每个0.75kw计算,全村水泵总公里为405kw;全村电线至少共有50600米,水管至少共35000米。电机一般是1970年代生产队集体购置的,至少使用30年,而现在的小型灌溉设备,一般只能使用2——3年,全部需要更换。

(二)“小水利”成本与风险

“大水利”包含着完善的硬件系统,即良好灌溉设施,与良好的软件系统,即健全的组织。2002年之后,这两个方面的基础都不存在了。崩溃后的“大水利”仅仅留下漳河水库、乐山水库、育林水库、台子湖泵站等“大型水利设施”。一家一户或者联户从这些“大型水利设施”引水灌溉,就变得很困难,农民都说“远水解不了近渴”。

相对于从“大型水利设施”引水灌溉,“小水利”方便、快捷。农民介绍说,“一口机井能够灌三五十亩田,想什么时候抽就什么时候抽,能够做到旱涝保收”。 当“大水利”无法保障时,靠“大型水利设施”或“靠天收”,就可能变成“颗粒无收”。“小水利”是“大水利”崩溃后,农民的无奈之举。

“小水利”的高成本:农户自发完成的“小水利”,包含显性成本与隐性成本。显性成本是指投资小型水利设施与水利设备的成本。隐性成本是指由于农户依靠“小水利”灌溉而增加劳动时间、劳动强度所带来的误工成本与心理成本。

1.显性成本

林院是三分干中游的一个行政村,全村有1250人,耕地约2900亩,其中水田约2800亩(每亩700平方米),9个小组,306户。

在集体用水模式中,全年亩平共同生产费不超过50元。其中,依据全镇1983—2002年的水费统计,亩平水费在2—10元之间;另外,当时生产电费与照明电费是全村集体征收的,每家每户并未装电表。所以,粗略估计,在说费改革之前,亩平水利成本在30—40元之间,其中,包括水费、抽水电费、灌水员工资开支、杂工开支、集体设备维修费用等。按最高值计算,全村每年的水利成本为:116000元。

林院村的潘书记家种了15亩田地,他家的水利条件在全村占中上等,每年的水利成本在全村算中等。自2002年以来,潘书记逐步购置水利设备,发展“小水利”。其开支具体如下:

从漳河放水每年开支:500元

05年在承包地上推了一口面积一亩左右的堰塘:工程开支3000元,以10年为使用期限(当地一口堰塘如果10年不清理就会全部淤积毁坏),每年折旧300元;

堰塘占地价值为每年1500元(当地种地每年每亩的纯收入约为1500元)

一家共有5个水泵价值2000元,每个水泵平均使用期限不超过4年,每年折旧成本:500元

电线400m,价值400元,使用期限为2年,年折旧成本:200元

水管300m,价值150元,使用年限为2年,年折旧成本:75元

抽水电表2块价值680元,使用期限为10年,年折旧成本:68元

总成本为3143元,亩均约210元。据此推算,全村此项成本为609000元,约为“大水利”的5倍。

如果将“大水利”时期,每年支付给小组长工资也算作为水利成本的话,9个小组长每年工资2000元,共计18000元。加上此项费用,集体用水时的水利成本为每亩46.2元,也远远低于当前的用水成本。

2.隐性成本

在集体组织依靠“大水利”时期,由村组统一引水、提水、管水,农户只需在田头引水将田灌满就可以了,灌溉是很简单的事情。每亩田每年灌溉用工不超过一个工。当前,依靠“小水利”灌溉时,农户不仅需要维护自家的堰塘、机井、设备等,还需要引水、管水、抽水、放水等。灌溉程序复杂,劳动强度提高了。根据几个农户的估计,现在一亩田年灌溉用工是2——3个工。

并且,灌溉劳动强度大,不仅需要牵电线、拉水管,还需要与其他的农户抢水。农民说,“抽水就是最炎热的时候,等到下雨的时候,还要冒雨去将地表沟渠的水引到自己的田里、堰塘里”。因此,现在种田必须要一个壮男劳动力才能够完成。农民还说,“现在家里有田(种)时,在外打工都不能安心”。

随着种田科技的提高,比如,品种改良、抛秧技术推广、农药化肥的改善,种田变得比较简易了。但农民普遍反映现在“种田不简单”,主要原因是“大水利”崩溃后,灌溉成为最主要的问题。俗话说“收多收少在于肥,有收无收在于水”。这反映了水利的重要性。没有完善的水利系统最为后盾时,种田就变得没有预期。农民说“只有一夜的雨,没有一夜的苗”,意思是当漳河水库这样大型水利不能发挥作用时,农业生产就失去了保障。水稻从育苗到收割需要110——120天,在这期间农民需要每天为灌溉“操心”,盼着“天老爷”能够风调雨顺。向岗五组的彭学金说,“每次抽水,恨不得跑烂几双鞋”。2005年抽水之后,彭学金就累倒了,害了几天病。每当干旱无水抽时,农户看着田里的禾苗慢慢干死,天天盼着天下雨,内心充满焦虑。另外,每到抽水时,农户间经常因为争水而吵架,农民为此也付出了极高的心理成本。种田变成一种心酸的事情。

“小水利”的高风险:“小水利”是以孤立的小型水利设施为基础的,只能解决常规灌溉问题,不能成为农业生产的保障。

2009年夏季,公坪村八组出现缺水现象,且无法后乐山水库放到水,最后全队一般的田地受旱,全村减产量达三分之一。

减产量:216.7亩*1000平方米*1.85斤*三分之一*0.94:133632斤

损失:125614元

2002年向岗村,也出现了类似的情况,全村减产50万斤,其中六组减产约20万斤。

“大水利”不仅能够为常规灌溉提供水源,也能为应急性灌溉提供保障。林院村潘书记将“大水利”与“小水利”的关系表达为,“大河有水才能小河有水”。换句话说,失去基础性的“大水利”,“小水利”就会干涸。

2009年秋季的雨水比较少,秋季播种收到影响。按照一般年景,80%的耕地都会种上冬季作物,由于缺水有些村组只种上50%。全镇油菜直播2.8万亩,移栽2.9万亩,有0.6万亩因缺水而无法移栽;全镇计划播种小麦2.5万亩,因为无水、无墒而无法播种。其中,双庙村受灾1400亩、彭堰村受灾900亩、帅店村受灾1450亩、郑岗村受灾1400亩、柴岗村受灾950亩、林院村受灾1500亩、黄堰村受灾1600亩、S居委会受灾1000亩、万店村受灾1400亩、向岗村受灾800亩。

“小水利”在干旱年份,不仅不解决灌溉问题,甚至都不能解决人畜引水问题。2009年秋,全镇有2万人,4300头牲畜引水发生了困难,近2000人用拖拉机拖水池。向岗四组的水井都干涸了,农户就用水桶从堰塘了挑水吃,临近的堰塘都被挑干了之后,农户就开始打深机井。全组一个冬季就打了23口机井。

比较幸运的是,近10年来,荆门地区一直都是风调雨顺的,还没有出现过长时间的持续干旱。S镇水利服务中心陈天胜在搞了30年的水利工作,他说“这几年,在关键的时候,比如,水稻扬花结米时,还没有碰到过一个月以上的干旱,一般20——30天之内老天爷就下雨了”。在1980年代出现过持续50天的干旱,1990年代出现过持续40天以上的干旱,当时依靠“大水利”抗旱,每次渠道连续放1个月以上的水,并未造成太多损失。陈天胜估计,如果出现持续40天的干旱,全镇将会有60%以上的田地绝收。

“小水利”的高度分散性:“小水利”隔断了农田与“大型水利设施”之间的联系。向岗村位于台子湖泵站出水口,具备灌溉上的“地利”。自从通过农户挖井、挖堰解决灌溉以来,就再也不用从泵站的水了。“小水利”使得水库、泵站等,在水利市场中失去买方,不仅导致渠道等基础设施的废弃,也导致了水管部分生存成为问题,从而进一步推动“大水利”的崩溃。

“小水利”发展出“家家有井、户户有堰”,田、井、堰搭配的“新井田制”[20]。切断了农户之间在用水上组织与合作的可能性。向岗三组有四户人家一直合伙从台子湖泵长抽水,2009年冬季,有两户人家各自打了一口机井,导致这个合伙单位的瓦解。另外两户人家加起来的田地面积不足20亩,以后不可能从泵站抽水了。向岗五组的彭学金与其它两户人家,2005年合伙从台子湖泵站放水过程中发生矛盾,第二年彭学金独占挖了堰塘,导致这个合作单位瓦解。

“小水利”隔断农户与乡村两级之间的联系。在税费改革之前,为了从农民那里征收税费,乡村两级必须要保障农民的生产能力,在水利上,二者之间存在较强的制度性关联。“小水利”的发展,使村民在水利上降低对乡村两级的依赖性。现在村干部失去管理水利的积极性,他们仅仅在调解村民间的水利纠纷发挥作用。而村民只有在“小水利”解决不了灌溉问题时,才会去找干部、找政府。

四、用水模式与治水逻辑的演变

(一)“集体用水模式”与组织化机制

“集体用水模式”:分田到户之后,农民并没有彻底地“单干”,尤其是在水利上,荆门的农民还保留了部分“集体种田”的性质[21]。从分田到户至2002年,村组两级通过统筹、协调、管理,将农户组织起来,形成“集体用水模式”。在一般年份,村组会组织从水库、泵站买水,或者集体从河港抽水。买水抽水的次数为每年2——3次,第一次是为了解决4—5月份的春耕夏种用水,第二次是为了解决7—8月份水稻扬花结米用水,少数年份会在冬播时再放一次水。在这个过程中,村(干部)与小组(干部)相互配合。

依据时令,小组长与村民会在用水之前,估量本组当年空缺水量,商量买水量,并向村干部提交买水计划;村干部依据每个组的情况,制定全村的用水计划,并向水管部门提交计划,水管部门再根据整个区域所有村提交的计划安排放水。小组长在制定买水计划之后,会配合包组干部,在本组召开群众大会,公布买水计划,计算各项开支,按亩平摊到各家各户,并向农户预征30%的水费。这部分水费在放水之前,由村里统一交到镇里,并支付水管部门,余下部分,秋收之后由共同生产费统一支付,并将之前征收的水费转到共同生产费的账目中去。

在这个模式中,尽管政府不直接解决一家一户的水利问题,但农田水利依然属于政府的权责范围内的事情,因此要督促、帮助村组组织灌溉,保障农业生产,为顺利完成税费任务奠定。村组作为最基层的行政组织,是政府行政任务的操作者,既面临行政压力,也获得了行政权力的支持。

在面对水管部门时,村组代表农户买水、放水,村组集体与水管部门间形成交易关系。虽然农户是最终的受益者,并且是成本最终的负担者,但他们不直接参与交易过程。在对内时,村组负责制定计划、决定放水时间、抽调劳力、组织收钱、统一调水等,将农户组织成为集体用水单元。

在“集体用水模式”中,农户是蕴藏在小组中的,农户既不直接与政府发生关系,也不直接与水管部门发生关系。他们只需在田间地头拿一把铁锹,管理庄稼灌溉就可以了。在人民公社时期国家组织人民建立而成的完善的水利设施系统的基础上,农户享受了便利、稳定的水利。

组织化机制:中国小农的耕作规模决定了水利具有公共品性质,必须要形成超越农户的用水单位。而村组具备这个基础。首先,村组内部田地都分布在同一地域内的,在生产生活上,农户之间存在共同利益,这是水利组织与合作的自然性前提。其次,村组是具有社会基础的单位。村组的熟人社会性质,使其具有较强的整合能力,其内部既存在滋生出关心公益事物的“热心人”,也存在滋生出具有“牵头能力”的内生性权威。且在长期社会历史过程中,村组内部形成一套比较完善、稳定的生活规则,并被大多数村民共享,即“地方性共识”,构成农民行动时的“菜单”。在水利上,这套共识可以使农民形成长久的预期,构成集体行动的基础。另外,村组还是基层行政单位,背后有国家公权力的支撑。组织化机制的功能是将农户统合成为一个集体单位与外界发生关系,在内部以一定的规则分配收益、分摊成本。组织化机制可以解决三个方面的问题。

一是将分散的农户统合成为集体用水单元,形成水利市场中的买方主体,与作为卖方的水管单位打交道。而一家一户与水管单位打交道,就会面临交易成本过高的问题。一方面,水管单位基于成本计算不可能为一家一户放水;另一方面,农户也不可能单独承担放水过程中的损失。组织化机制扩大了单个买方的规模,使得买卖双方能够形成交易均衡。

二是组织化机制可以解决“集体”内部成本分摊与收益分配的问题。在村组内部,基于田块位置与水利基础设施的固定性,不同农户面临不同用水处境。有的是冲田,常年不灌溉都有收成,而有的是岗田,隔三差五需要灌一次水;有的在堰塘、渠道下面,水源位置好,有的距离渠道远,经常灌不到水,形成了“死角”。所以,同样是靠集体放水,有的农户可以年年丰收,有的农户可能年年受损失。村组在必须解决这种损益不均的现象。

在组织化机制中,依靠组织的强制性,不计田地的自然条件,依据田亩平均分摊水利成本。在向水库、泵站买水时,村组一般会购买足够的水,将每个块田、每口堰都灌满。在水的使用上,村组干部有调水的权力。比如,在第二次放水之前,有些条件差的田块可能干涸了,村组干部可以将某一口堰塘的水调到干涸的田块中,甚至可以将其它田块的水放出一部分用于救急,直到全组的水都被用完。

在组织化机制中,村组有责任保证每个块田都不会因为水利而受到损失,村组每年要进行“评产”工作。在收获之前,由包村干部、小组长、村民代表等组成“评产”小组,到全组每块田地里评估是否因为受旱、受涝而减产,并估计损失产量。在征收农业税费时,对受损农户进行相应的减免。

在组织化集中,多数村民会形成“集体”意识。在农户的眼里,水利不是一家一户的事情,渠道、堰塘、机台等都是属集体所有,甚至自家田里的水也属集体所有。在这种观念中,没有一家一户的产权意识,在水利上缺乏个体性的算计[22]。村民说:“集体用水时,我们只管田里庄稼不受旱就行了,别事情是由集体考虑的”。具有“集体”意识的农户,关心的是集体能否保障生产,而非某一次买水的交易过程。分田到户以后,虽然在经营上以家户为核算单位,但“集体用水”模式背后隐含了村组内的集体主义性质。村组是对农民生活具有切实影响的实体。

组织化道路的困境:组织化机制具有命令性、强制性,能够避免“集体行动困境”[23]。村组的组织能力,既来源于国家赋予的自上而下的公权力,也来源于乡村社会内生性规则所具备的强制力。在治理“搭便车”者时,村组拥有多种强制手段。村干部说:“可以强行去他家中扒粮食、牵牛赶猪等”。同时,村干部可以通过不分地、不办理户口、不办理(升学、结婚等)证明等方式卡住那些不愿意交钱的村民。另外,“用集体的水就要向集体交钱”,在村民那里具有合法性,村民会用“唾沫星子”去制裁那些“搭便车”者。

组织化机制可以解决统合的问题,但是组织自身又存在问题。村组组织超越个体农户具有独立性,那么组织应该如何产生,组织的规模应该保持多大,谁来监督组织以及如何监督呢。一切在组织运作产生的问题,最终会转化为组织成本,并由农户负担。

维持“集体用水模式”运作的组织成本包括村组干部工资开支、管水人员工资、乡村两级的运作经费等。在了这些合理的开支之外,还包括因为缺乏对组织有效监督所导致的贪污腐化所带来的不合理成本[24]。这些成本都由共同生产费支付,到了1990年代中期,组织成本的问题逐渐凸显,导致了农民负担重等问题。在取消税费之前流行着一句话,“头税轻,二税重,三税是个无底洞”。其中,“三税”中又以共同生产费最重。以荆门市B镇为例,1999年《农民负担准签项目及指标表》显示,农民人均负担为432.6元,亩均负担184元,全镇农民负担总和为1323.7万元,其中共同生产费开支为575万元,占总负担的43.44%[25]。1990年代以来,村组将共同生产费作为向农民变相收费的工具,用于弥补村组收支空缺,“共同生产费是个筐,什么都往里面装”。荆门市S县经管局对2000年全县农村共同生产费情况的调查显示,当年亩平提取共同生产费52元,实际使用亩平62元,“全县将不属于共同生产费列支范围的费用转嫁、变相列入共同生产费开支的项目有10项之多,占总支出的34.7%”[26]。

随着用水成本越来越高,向农民征收共同生产费的难度越来越大,在集体组织放水时出现了“钉子户”。最开始,少数的“钉子户”找各种理由与村干部“扯皮”,比如,他们会提出“集体放水时自己家的田没有灌到位等”,还有些人因为与村干部有矛盾,也借不交负担来为难村干部。当村民看到少数“钉子户”不交钱也能用到水后,心理就不平衡了,也学会找村干部“扯皮”,“钉子户”就变得越来越多。为了完成对“钉子户”的治理,组织机构进一步膨胀,乡村两级人员急剧增加。为了激励村干部将“负担”任务完成,乡村两级形成利益共同体,乡镇默许村干部在征收税费时通过变相收费获得“油水”。其结果是组织成本急剧膨胀,导致了农民负担过重,并在1990年中后期达到高峰。

2002年湖北省开始税费改革,湖北省委、省政府联合颁布了《湖北省农村税费改革试点方案》。该方案改革了共同生产费的征收与使用方式,取消了村征收共同生产费的权力,规定“用于农村抗旱排涝的水费和电费等等,属于经营性收费项目,按照‘谁受益,谁出钱’的原则,由受益农户据实承担。用于村组修复水毁工程所需资金,纳入一事一议范围内统一安排”[27]。2003年之后,S镇全面撤销小组长,并精简村干部数量。税费改革的就是为了解决组织成本膨胀的问题。

(二)“个体用水模式”与合作化机制

税费改革虽然改善自1900年代中期以来出现的“集体用水模式”中组织成本过高问题,但同时在人力、物力、动员能力方面限制了基层组织能力,“倒水连同孩子一起倒掉”。“集体用水模式”瓦解,农田水利走向“个体用水模式”。有农民说,“(用水)一夜回到了解放前”。

水利的公共品性质决定了与立体化、系统性的水利基础设施相配套的是,农户间形成一定规模并具有组织性的用水单位。“集体用水模式”瓦解之后,农户只有两条出路,一是农户完全从“大水利”中退出来,发展一家一户的“小水利”;二是农户合作依靠“大水利”解决灌溉问题。

“个体用水模式”:税费改革后,农户自己通过水利市场,直接与水管部门打交道,乡村两级只起到联络协调作用。村干部说:“现在如果农户要水,找到我,我就会到泵站、水库给他联系,我与那些人要熟一些”。在基础设施维护上,直至1999年,乡村两级每年冬季都会组织农民进行水利建设,一般是第一年8月份开始规划,11月份开始实施,一直干到第二年4月份结束。内容包括沟渠清障、设备维修、堰塘清淤加固等,当时的口号是“渠见底、坡见新、两边杂草除干净、淤泥挑过分水岭”。工程由全镇统一规划,以政府文件的形式,下达到每个村组。取消“两工”之后,集体再也无法组织农民进行基础设施维护。村干部说:“现在一锄一锹的工程,都需要付钱,不给钱,农民就不会去做”。失去群众的力量,乡村两级在基础设施维护上,只能无所作为。最终,“一年不清,杂草丛生;两年不清,蛇都难行;三年四年不清,小树成林”。现在,沟渠等基础设施因年久失修,遭受损坏,严重制约农户用水,在硬件上阻碍农户与大型水利设施的对接,提高了农户与水管单位间的交易成本。

在“个体用水模式”中,农户从村组组织中独立出来,成为独立的用水主体。包括堰塘等基础设施,根据农田分布,搭配相应的农田,被分到户。在小型水利设施上,要么是一家一户独立修建,要么是联户修建。在向水库、泵站买水时,要么是农户独自参与交易,要么是几户联合进行。从“集体用水模式”到“个体用水模式”变化的实质是,私人产权替代了集体产权。即从“集体受益,集体负担”变成“谁受益,谁出钱”。

在某些情况下,由于一些“小水利”的成本比较高,个体农户可能无法承担,或者单独使用不合算,形成联户合作。联户合作的形式是,由某一个人向具有共同利益的其他几户人家提议合伙办某件事;如果他的提议得到大家的赞同,众人就会一起“碰头”,商量决定如何办、如何操作、谁来牵头等。一般情况下,最后多由最先提议的那个人担任“牵头者”,具体负责对外联系与对内协调工作。“大水利”崩溃之后,农民普遍采取联户合作的方式解决水利问题。比如,向岗三组在“划片承包”[28]的基础,全组20户人家,分为四个合作单位。每个合作单位合用一些基础设施,如堰塘、电表等。这几个合作单位,分别联户向台子湖泵站买水。每个合作单位都有一个“片长”,第一年是“抓阄”产生的,以后按一定的顺序轮流担任。“片长”负责召集农户开会、收钱、看管设备、从井里抽水、协调农户间的放水量与放水顺序等。

合作化机制:联户合作与集体组织不同在于,联户时每家每户都具有独立的产权,是基于利益层面的“共识”,通过个体间的合约达成的,而集体组织本身具有实体性、独立性,个体利益在其中隐而不现,并且集体利益高于个人利益。

合作的前提之一是,农户之间利益的一致性,并且合作之后,每个农户的收益高于合作之前。农民解释说:“(之说以)能够合作起来,是因为我们的角度是一致的”。农民还强调,角度不同,人们的选择就不同。另外,村庄是一个熟人社会,合作时农户不仅要进行自身绝对收益的算计,而且通过与他人收益进行比较而决定是否合作。荆门农民说,“宁可自己吃亏,也不讨别人的好”。表明在受益不均衡时,农户很难达成合作。也许合作之后个人的绝对收益可以增加。但由于熟人社会中农户之间的相互攀比的习惯,与农民特殊的公平感,容易造成农户之间的“嫉妒”,导致合作不能实现[29]。

合作的第二个前提是,私有产权的确定性。农民对当前合作用水的评价是,“你自己掏钱,自己用水,谁也不占谁的便宜”。正是在这种逻辑下,堰塘等原属于集体所有的基础设施,能够瓜分的基本都被瓜分,比如,小(二)型水库章子堰被瓜分成为16个小堰。机井、水泵、水管、电线等小型水利设施,能够一家一户置办都一家一户置办了。

合作的第三个前提是,成本分摊与利益分配能够明晰化。合作用水时,村民根据田亩,平均分摊成本。并根据每个农户承担的成本,分配相应的收益。向岗三组8户人家2009年合伙新修一口万方大堰,每户按田亩平摊工程开支、用工开支,并按田亩承担修堰占用土地的成本。修成之后,在使用与管理上,农户对于堰塘享有相应的“股权”,出现用水紧张时,按田亩分配相应比例的水量。

合作表面上看“合”,但其内在实质是“分”,表现个体农户“私”的逻辑。合作化机制以个体利益为起点的,通过联合过程,最终还是以个体利益为终点。与组织化机制的社会整合趋势不同,合作化机制趋向于社会分化。农民说:“现在(用水)就是弱肉强食”。比如,集体的堰塘,谁有本事、比较无赖、不讲道理,谁就能够先占、多占,而那些比较实的人就占不到。向岗五组的彭金是一个“大社员”[30],现在家中有5口堰,是最早在章子堰修堰塘的农户之一;六组的向文也是一个“大社员”,在章子堰中有五口堰塘,并且还在章子堰大堤上中种庄稼。

合作化道路的困境:合作通过“协商”实现的,合作化过程就是利益博弈过程。农民说:“(合作)是争论的结果,没有争论怎么会有现在的合作呢”。争论即谈判,农户间相互争取与退让,在照顾到每个农户利益的基础上达成合作。随着合作范围扩大,谈判协商过程就变得很复杂,容易出现“众口难调”的现象。因此,合作的范围一般比较小。向岗村原书记刘元华说:“联户合作用水的范围根本不可能超过20户,否则没有办法达成统一意见”。在向岗村7个组中,最大的水利合作单位是8户。农民对这一现象解释说:“(农民像柴禾一样)长短不一,(所以)捆不紧,垛不齐”。并且,合作化机制也无法解决“搭便车”问题。很多处于渠道、堰塘下面的农户无需支付用水成本,就能捡水、偷水用。

与组织化机制不同,合作化机制缺乏强制性与命令性,农户拥有退出权。因此,合作缺乏稳定性,农民很容易因为各种原因而退出合作。比如,分配不均、内心不平衡、自然条件变化、农户间的恩怨等都可能导致合作的瓦解。向岗三组一个4户合作单位,自2003年以来,一直联合从台子湖泵站买水。2009年冬季,有两户人家各打了一口机井,合作单位自此瓦解,另外两个农户很无奈。在组织化机制中,集体是一个独立的实体,不允许成员退出。在合作化机制中,合作单位没有权力制裁那些退出者。合作的不稳定性,导致农户之间的信任度降低,使得联合用水缺乏长远预期。

基于水利自然性质限制,水利合作中存在成本收益无法明晰的困境。田块分布的自然条件,天气的不可预计性,水利设施的日常性维护等成本,都不能够被计量化,限制了合作的可能性,大量的合作都是因为分水矛盾而瓦解的。向岗五组的彭金2005年与另外两个农户合作从台子湖泵站买水。当水抽到共用的堰塘里后,其他两个农户田比较近,很快就将水抽走了,而彭金田比较远,需要用两个水泵二级提水,抽水比较慢,最后分的水少。三家人为此而发生争吵。第二年,彭金请了十个亲朋好友,一家单独从泵站抽水。这个合作单位就此瓦解,类似的例子有很多。

复杂的谈判过程产生了交易成本,交易成本随着合作单位扩大而提高。比如,“牵头人”要花时间,在协商时要为大家提供茶水,对外联系时要出车费、电话费等,还包括“牵头人”要“操心”、“怄气”等心理成本。但这些成本又很难被量化,也无法被补偿。因此,没有人愿意当“片长”。在合作谈判中,一般是那些最弱势的农户,被迫承担这些交易成本。那些灌溉条件最差,不具备其他的替代性途径的农户,对于合作的依赖性最高,在谈判过程中讨价还价的能力最低。他们没有退出的余地,只好“忍气吞声地听别人的闲话”,要受“冤枉气”。那些条件好的农户,可以随时退出合作,承担制度交易的可能性也比较小。

在合作谈判中,居于优势地位的农户利用博弈机制,策略性地运用退出权,转嫁交易成本。而当成本高至那些处于弱势地位农户无法单独承受时,他们就会真正地利用退出权,寻找解决灌溉的替代性途径,推动合作的瓦解,并造成制度变革。由此可以理解,为什么一般都是水源条件最差的那些农户最先挖堰塘、打机井。不过,农户变革的能力是有限的,如果替代性途径的成本太高,且合作又无法达成时,那些水源条件最差农户田里的庄稼就会最先“死去”。

单靠合作本身是无法解决交易成本问题,也无法解决合作不稳定的问题。取消税费之后,农田水利中的合作化机制,无法有效地实现农户与大中型水利设施的对接,也无法组织农民基础设施建设,最终导致“大水利”崩溃,并陷入今日之困境。

五、农田水利的性质与农田水利出路

“硬件”与“软件”:水利是通过人类发挥积极主动性,改变水资源的不规则分布状态,除害兴利,满足人类生产生活的需要。讨论水利问题时,必须要明确几个前提。一是中国的小农生产使得一家一户无法解决水利问题;二是水利与气候密切相关,导致水利存在不可预期因素;三是水利随着技术提高而发生变化,比如,在水源充足的地方,小潜水泵使得一家一户有可能解决灌溉问题。

完善的水利包含硬件系统与软件系统,硬件系统主要是基础设施,软件系统是管理、维持、运用水利的人类社会组织等。当前的农田水利包括基本设施建设,水利常规运用两个主要内容。随着,国家对农田水利的重新重视,有望扭转基础设施逐步毁坏的局面。当前面临的重要问题是,如何完成千家万户的小农与“大型水利设施”有效对接的问题。必须在明确水利性质的基础上,反思水利市场化的改革思路,调整水利建设的方向。

水利的公共性:由于技术条件的限制,农田水利不可通过能建立自来水管网的方式解决灌溉问题。依靠渠系灌溉无法解决渠道漏水渗水问题,也无法杜绝农户偷水问题,即无法解决“搭便车”现象。另外,基于田块位置、水源条件等,农户之间存在先天性利益分配不均问题。在当前的技术条件无法解决水利的外部性问题,所以,水利具有公共性。

合作机制之所以无法解决水利问题,最关键性的原因就是水利的公共性。农户可以合作解决水源问题、运输问题,因为打井、挖堰塘的工程成本是可以计量的。但合作最终必然面临着分配的问题。比如,同是干旱季节,农户从一口按田亩出钱修建的堰塘里抽水,就面临着抽多抽少的问题。大部分的水利纠纷因为分水不均的引起的。大量的合作也是因此而瓦解的。

在“谁受益,谁负担”的逻辑中,农户是买方,水管部门时卖方。一方面,单独的农户不可能去水库、泵站买水;水库、泵站也不可能与一家一户的农户打交道。另一方面,农户买水有面临着外部性问题,导致合作无法持久。这就水利市场化的根本困境之一。

水利的公益性:早在八十年代就有水是商品的提法。农民说:“用水时希望像到商店里买包烟一样,交钱就能拿到货”。可是农田水利不是购买“桶装水”,水利的自然属性与技术性条件,都限制了水利的“商品性”。在水利交易之前,农户间面临着比交易更加复杂的组织或合作过程;在交易过程中,不同的购买主体之间也形成了复杂的博弈过程。比如,上游等着下游放水时渠道漏水,或者偷水,而减少转嫁灌溉成本,形成了“下游出钱,上游用水”局面。在交易完成之后,农户之间又面临着利益分配的问题。在以上环节上,产生了交易成本。

因为市场而产生的交易成本是不可能通过市场本身解决的。因此,水利中必须有一个独立主体介入,解决交易成本问题。在人们公社时期,通过国家介入与人民公社“政社合一”体制,依靠行政手段,将水利主体之间的交往内部化,取消水利市场交易过程。在税费改革之前,基层组织作为中介,代表农户与水管单位打交道,减少了交易费用,并将其分配到农户。税费改革之后,农户直接面对水管单位,交易成本高至个体农户无法承担的地步。导致越来越多的农户脱离对“大型水利设施”的依赖,发展小型水利设施,取消交易过程。

水利是农业生产的基础,农民说“有收无收在于水”。建立良好的水利条件,不仅是民生问题,也是国家政治问题。粮食生产既关涉到农民的生活,也关涉到国家粮食安全。因此,水利是具有战略意义,具有公益性质的事物。水利问题不应该完全由市场解决。国家应加强对水利的介入。

农田水利的出路:基于以上的分析,本报告认为,自分田到户以来而实施的水利市场化逻辑是失败的。必须根据水利的性质,实事求是地分析当前农田水利困,调整农田水利改革思路,加强国家投入与国家介入。

首先,明确国家责任。总体上国家要将水利放在战略高度来考虑问题,不能走“以水养水”的市场化道路,要加大财政投入。这些财政资金既要用来建设水利基础设施,比如,水库、泵站、渠道等,还要投资到管理部门中,比如增加水利工程部门的财政编制,重新将水利工程事业化。另外,停止“以钱养事”改革,恢复乡镇水利站的事业性质,通过“养人来养事”。

其次,发挥集体责任制。在村庄内部,要重视“双层经营体制”中村组集体“统”的能力。一方面,谨慎对待农田水利上的产权改革,以巩固农业生产基础为前提,重新探寻农田水利建设和管理机制。另一方面,可以重新设置小组长或者专职灌水员等,提高村组集体在水利上的组织能力。

再次,通过资源输入来激活农民的民主能力。将部分国家补贴下发到村组集体手中,所有权属农户,支配权属村组集体,通过农民协商讨论,以少数服从多数的方式来决定补贴的使用,用于水利等公益事业的建设。

链接:华中科技大学中国乡村治理研究中心专家论农水

[1]桂华,男,河南信阳人,华中科技大学中国乡村治理研究中心研究人员,博士生,主要从事农村社会学与乡村治理研究。

地址:湖北省武汉市华中科技大学中国乡村治理研究中心(430074)

电子邮箱:guidahua@163.com

[2] 本节中的材料和数据来自于原S镇水利站的水利档案。

[3]本文只讨论分田到户之后的农田水利状况,文中所谓的税费改革之前即1982年到2002年的情况

[4] 湖北省“以钱养事”改革之前的水利站。

[5] 1981年国家农委转批水利部《关于在全国加强农田水利工作责任制的报告》,1985年国务院办公厅转发水利电力部《关于改革水利工程管理体制和开展综合经营问题的报告》,建立水利工程市场化改革的方向。

[6] 人名,即个人单独抽水。

[7] 2005年6月与8月各抽了一次水。在2002年之前,台子湖泵站基本每年都会抽两次以上的水。

[8] 2007年的数据缺失。

[9] 2002年,国务院体制改革办公室发布《水利工程管理体制改革实施意见》,标志着水管体制全面启动。(罗兴佐:《治水:国家介入与农民合作》,湖北人民出版社,第59页)

[10] 原水利站工作人员,“以钱养事”改革后,“分流”到自来水厂工作,并分管台子湖泵站,依然属于水利服务中心的人员。

[11] 泵站每次开机之前要进行检修,还要烘干电机,成本比较高,如果一次开机时间太短的话,泵站就不能赚钱。

[12] 聘请一个人在泵站看门,每年工资1800元。

[13] 花子垱也是乐山村与掇刀区共有的,掇刀区有养殖权与放水权,乐山村只有放水权。

[14] 这些耕地面积数据是1982年分田到户是统计的,各组每亩的面积也不想等,有的是1000平方米,有的是660平方米,且经过近30年的开荒与建筑占地,耕地面积已经无法统计,下文的相关数据来源于村干部的估计。

[15] 关于向岗村用台子湖水的情况,可参考表2。

[16] 表中除了人口、户数能够精确之外,其他的数据都是无法统计的,仅根据村干部的估计与村民的估计,通过对比核实估计出来的,并且这种估计并不影响报告所要表述的问题。

[17]表中的数据是指实际耕种的农户,与前文提到的有承包地的户数并不相同,原因在于有不少有承包地的农户因打工等,将土地留给别的农户种植,比如,已经分家的家庭中,父母在家种儿子(们)的地,儿子们出去打工。

[18]若不特别说明,即指面积在1亩以上的堰塘。

[19] 即麻将牌中的“九饼”。

[20] 荆门市委委员胡道银,在参加调研时,将这种通过大井灌溉的模式称为“新井田制”。

[21] 在访谈中,农民常常提起“我们集体种田时,放水很方便”。刚开始,还以为农民所说的“集体种田”是指人们公社时期。经过多次访谈才明白,“集体种田”是指税费改革之前,村组组织集体放水、用水种田。

[22] 在集体用水模式中,农户很少计算自己的灌溉成本,也不计算集体灌溉成本,他们的注意力放在农户间的相互比较上,比较重视自己交同样多的钱是否能够像被人一样同样受益。

[23] 奥尔森认为要解决“集体行动困境”必须是存在给予成员愿意分担实现集体目标成本的激励,或者是存在外部的强制力。村组具有的强制性恰恰可以要每个成员支付用水成本。参见奥尔森:《集体行动的逻辑》,上海:上海三联出版社1995年版,第3页。

[24] 在实际的研究中,无法对组织成本进行严格的量化并区分合理开支与不合理开支。

[25] 参见贺雪峰:《乡村研究的国情意识》,武汉:湖北人民出版社2004年版,第207页。

[26] 同上,第209页。

[27] 罗兴佐:《治水:国家介入与农民合作——荆门五村农田水利研究》,武汉:湖北人民出版社2006年版,第76页。

[28] 关于荆门“划片承包”对水利的影响,贺雪峰等已经详细讨论过。参见贺雪峰等:《乡村水利与农地制度创新——以荆门市“划片承包”调查为例》,《战略与管理》2003年第9期。

[29] 贺雪峰曾讨论过农民水利合作中的公平感问题,参见贺雪峰:《熟人社会的行动逻辑》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2004年第1期。

[30] “大社员”是当地人对那些喜欢占集体的便宜,吃不起亏的人的一种称呼,这些人要比普通群众蛮横一些。